こんにちは! 初心者大歓迎の《骨董・美術品専門のオークションサイト》サムライオークション、スタッフの利休です。

在宅時間が長くなると、自然と自分の顔を見る機会が増えてしまいます。オフィスでは、手洗いを済ませれば直ぐ出ていくところ、洗面所の鏡で顔を眺めながら『皺が増えたな』とか『疲れているな』と思ったり。そう、普通の人は自分の顔と向かい合う時って、どちらかと言えばネガティブな気持ちを呟きますよね? おそらく、調子が良い時には自分と向かい合う必要がない、というところでしょうか。

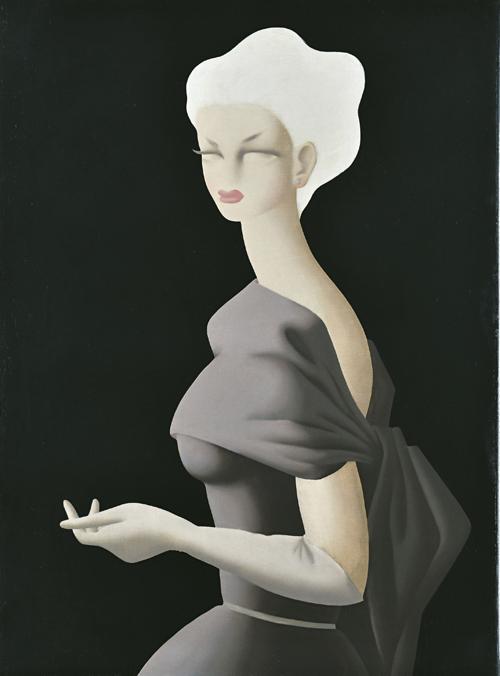

自画像で思い出すのは、鴨居玲(かもい・れい:1928〜1985年)とアルブレヒト・デューラー(1471〜1582年)。鴨居玲は、今年が没後35年ということで、この7、8月に回顧展が石川県立美術館で開かれていました。彼の作品には、人間の深部に隠されている、生々しい本質が描き出されている気がします。

鴨居の自画像からは、作家が創作と向かい合う上での苦しみのようなものを感じます。人間は多面的な存在なのに、わざわざその暗部、翳の部分に惹かれてしまうことに、自分自身も戸惑うことがあるのですが、本質を見つめるというのはそういうことなのかもしれません。

そして、デューラー。鴨居の自画像に対して、未来に向かって明るい光を見続ける、そんな強い意志を感じるのが、1500年に描かれた自画像です。デューラーが生きた時代、画家が自画像を描くのはまだ珍しかったようですが、彼は数枚の自画像を残しています。最も有名な1500年の自画像は、自身をキリストに模して描いているらしく、明暗法によって光が強調された顔、眼力の強さは確かに神々しい。

同じように人間の奥深いところにある何かを描き出した作品でありながら、一方は翳を、もう一方は光を見ている、そんな印象です。生きた時代、背景も違うので単純に比較はできませんが、どちらも人の本質を捉えた魅力的な作品です。