「文字や画を書く」という文化の誕生と発展によって生まれた、さまざまな筆記用具。なかでも筆・墨・硯・紙は最も重要な文具と位置づけられ、「筆墨硯紙(ひつぼくけんし)」や「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と呼ばれます。サムライオークションでも古硯などの出品がいくつかあり、蒐集されている方もいるのでは?

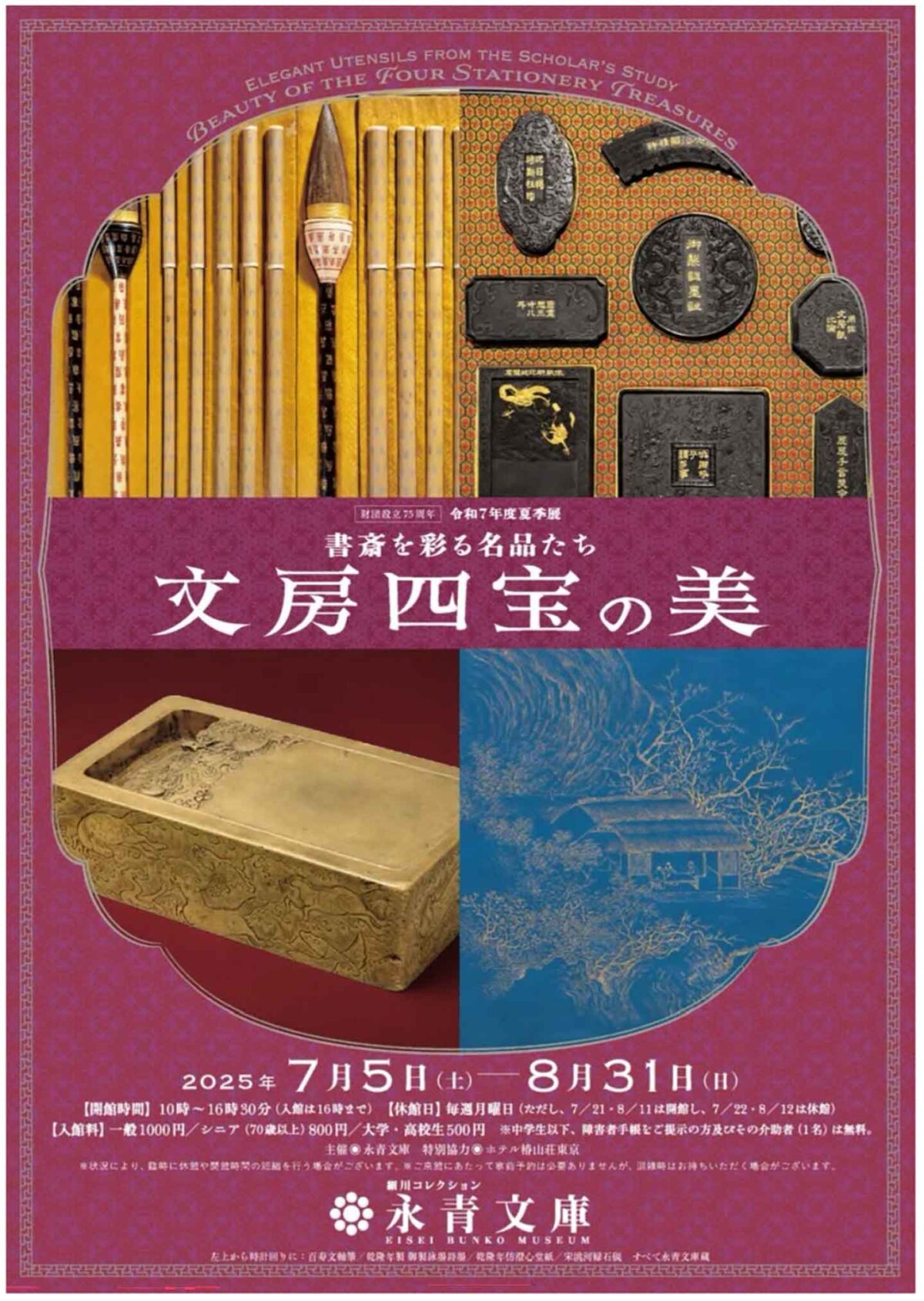

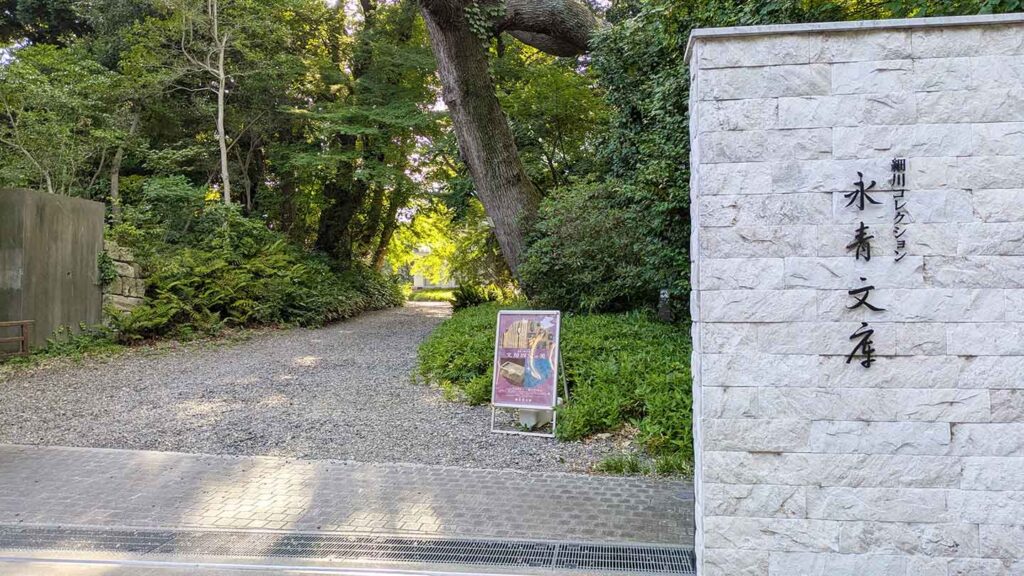

この文房四宝を中心とした展覧会『書斎を彩る名品たち—文房四宝の美—』が、東京都文京区の〈永青文庫〉にて、2025年8月31日(日)まで開催されています。

本展は、肥後熊本を治めた大名細川家16代・細川護立氏(1883~1970)が蒐集し、愛玩した文房四宝コレクションの中から、選りすぐりの60点あまりを紹介するもの。幼少期から漢籍に親しみ、中国の陶磁器や仏像に関心を広げてきた護立氏は晩年、夕食後に硯と筆を用意させ、書に親しんだといいます。

そんな永青文庫の設立者でもある護立氏の審美眼にかなった文房四宝とは?

犬養毅の旧蔵品も! 色、石質、彫刻の美しい「硯」たち

「硯」「墨」「筆」「紙」と展示が展開する本展。ほかにも硯屏、水注、筆筒、箪笥、印材といった「文房清玩」も並びます。

まず「硯」が陳列されている4階の展示室に入ると、大きな円板型の《馬肝色大円形端渓硯》が堂々と鎮座。そのサイズは直径34センチ。馬肝色と呼ばれる赤紫色の硯面には、瑪瑙や年輪のような自然界の生み出す美しい紋様が見られます。

また、虫蛀と呼ばれる石の自然造形を生かしながら風景に見立てた《岫雲硯》や、龍や海獣などの緻密な彫刻が施された硯、あえて墨池をつくらずに「蕉葉白」「火捺」「朱磋釘」「金線」といった特徴的な石紋を愛でる両面硯など、形も色もさまざまな古硯が目を楽しませてくれます。

硯の展示枠の最後を飾るのは、犬養毅の旧蔵品という《王漁洋淄硯》。硯面には、中国清代初期の詩人・王漁洋の銘、硯背には清朝時代の詩人・盛百二、同じく清朝時代の官吏・学者の沈廷芳の銘が彫られてあるそう。そして、外箱に羅振玉の銘、硯箱には犬養の銘も刻まれています。黄土色のごつごつとした趣きのある石で、墨磨りされたような痕跡も。清初~昭和にかけて日中の名家を渡り歩いた名品を拝見できるとは……! なんとも貴重な機会です。

「墨・筆・紙」の貴重な逸品に眼福!

3階展示室では「墨」「筆」「紙」をテーマに展示。

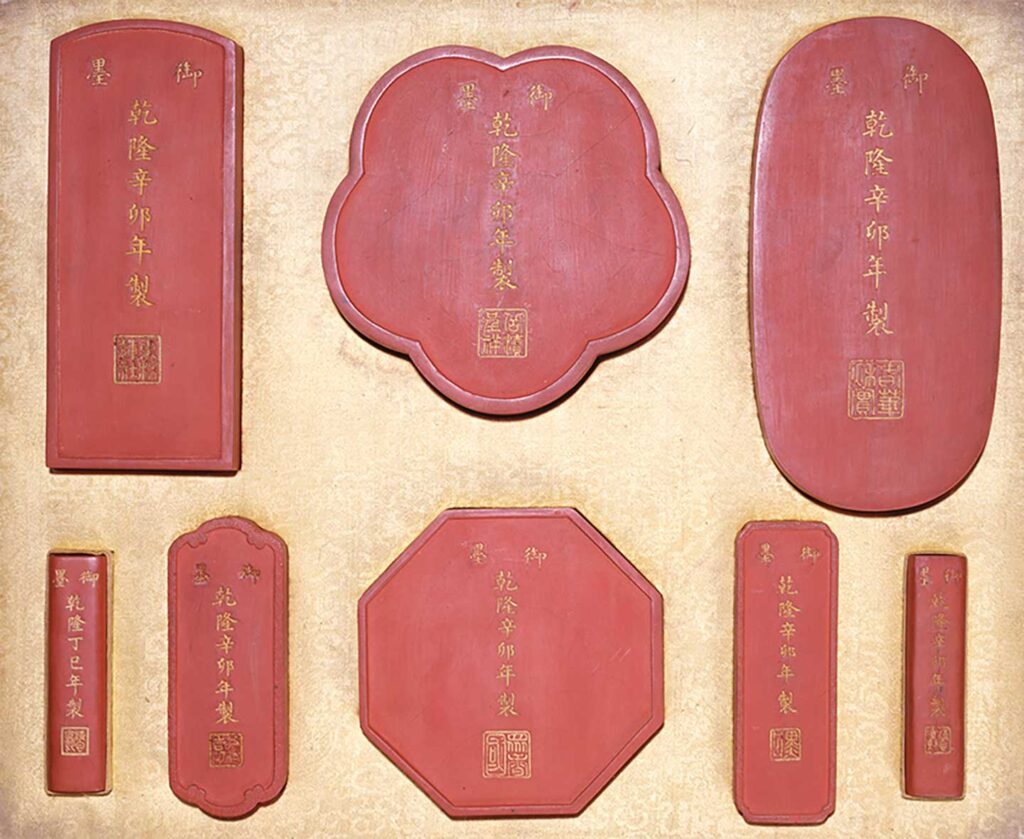

「墨」の展示枠では、表に乾隆帝の詩、裏に緻密な楼閣山水の彫刻が施された9つの墨セット《乾隆年製 御製詠墨詩墨》や、如意の形をした大型墨、硯と同様に緻密な彫りが施された大小さまざまな墨が並んでいました。

そして、金巻を施した小判型の《壽墨》は、富岡鉄斎が古希を記念して墨匠・鈴木梅仙に制作を依頼したという逸品。金地に鮮やかな緑で「壽」と書かれ、実に有難いものを拝見したような心持ちに。

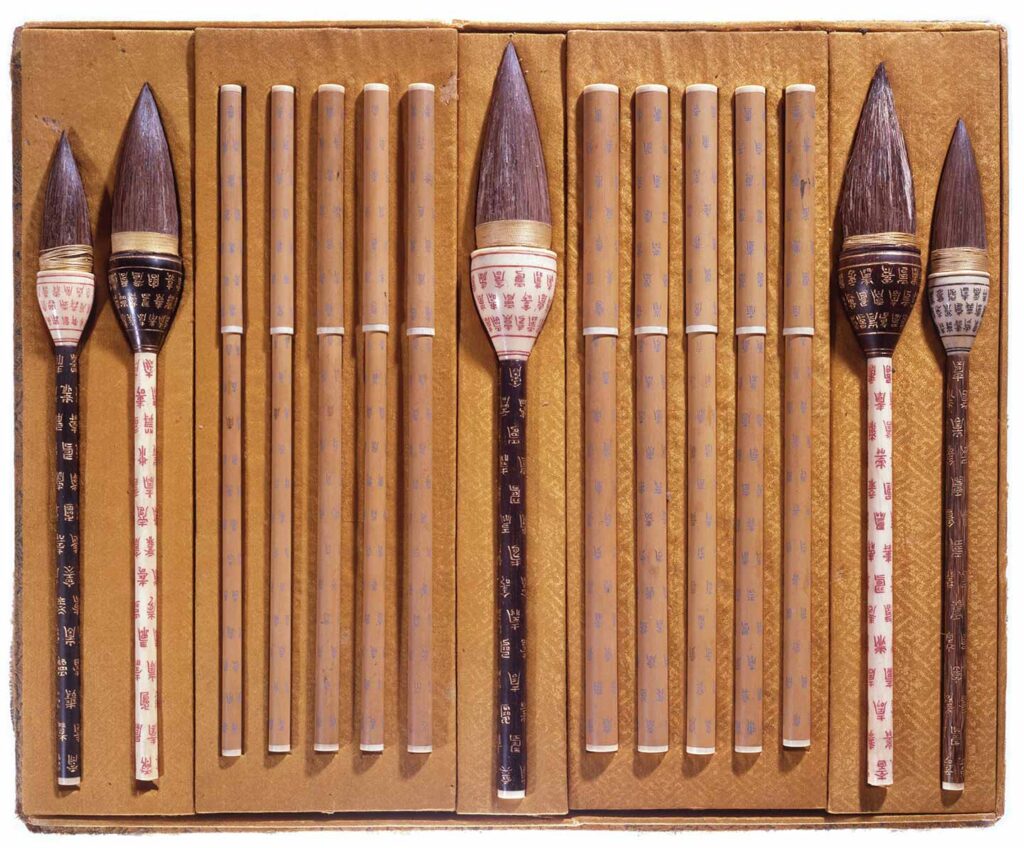

「筆」の陳列枠でひときわ目を引いた、清代製の《百寿文軸筆》。美しい筆の25本セットで、象牙、黒檀、班竹など、素材も色もさまざまな軸には「寿」の字があしらわれています。その他にも、堆朱、玉、象牙、陶器といった軸からなる筆コレクションを見ていると、護立氏は特に「筆」への思い入れが強かったのでは? という印象を受けました。

「紙」の展示は、南唐時代の国主・李煜のときに宮廷でつくられた「澄心堂紙」を、清の皇帝・乾隆帝が再現させた《乾隆年仿澄心堂紙》も展示。群青地に金彩で山水や花が描かれ、角度によって金彩の浮かび上がり方が変わり、美しいです。

ほかにも、紫檀の材に螺鈿・玉などがはめ込まれた硯屏や、陶板に山水が描かれた座屏、緻密な彫りが施された堆朱の重箱など、いずれも豪華な装飾で眼福のひと時。文房清玩愛好家にとっては垂涎の展覧会ではないでしょうか。ぜひ訪ねてみてください。

また、当ブログでご紹介した文房清玩の目利き〈百八研齋〉の渡邉久雄さんも、膨大で貴重な文房清玩のコレクションを有する御仁です。ご自宅の書斎兼ギャラリーを開放される日もありますので、気になる方は問合せしてみてはいかがでしょうか。

Information

書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―

会期:2025年7月5日(土)~8月31日(日)

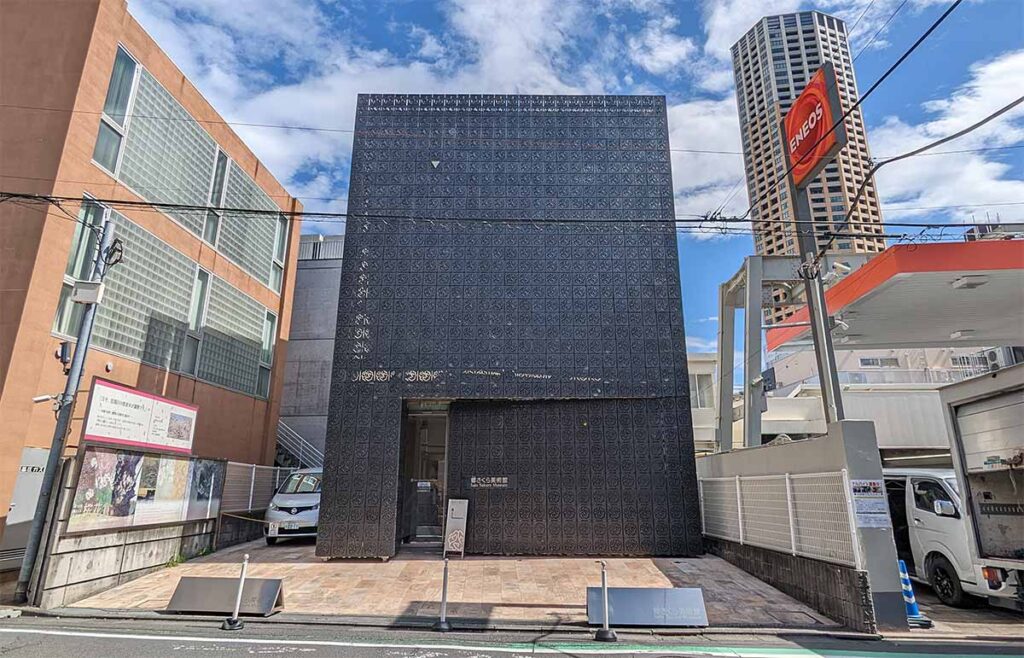

会場:永青文庫(東京都文京区目白台1-1-1)

開館時間:10時~16時30分(入館は16時まで)

休館日:月曜(8月11日は開館し、8月12日は休館)

入館料:一般1000円、シニア(70歳以上)800円、大学・高校生500円

※中学生以下、障害者手帳をご提示の方及びその介助者(1名)は無料

TEL:03-3941-0850

リンク:永青文庫公式サイト