前回のサムライオークション・ブログでは、住宅地にひっそりと佇むも、すばらしい名品を所蔵していたり、オツな企画展を開催したりする「個人美術館」にテーマを置き、東京都・中野区の〈東京黎明アートルーム〉をご紹介しました。そして今回も引き続き、個人美術館に焦点をあててみたいと思います。

今回取り上げるのは、東京都・世田谷代田にある〈齋田記念館〉。この館を運営する齋田家は、木曽義仲の老臣・中原兼遠が遠祖とされ、世田谷城主・吉良氏の家臣も勤めた旧家です。

江戸時代後期以降、学者や文人も輩出した齋田家。9代目の萬蔵氏(1801-1858)は画に秀でた人物で、画家・大岡雲峰に学び、雲岱(うんたい)の号を授けられています。本草学に精通し、精密な博物図譜を多く遺しているのだそう。また、谷文晁門下の画家たちとも交流していたようです。

明治期には下北沢を中心としたエリアに茶畑を広げ、製茶業で栄えた齋田家。茶に関わる資料も多く保有しています。ちなみに、2023年4月に放送された「ブラタモリ#232(下北沢編)」で、齋田家と下北沢エリアの茶栽培について紹介されていました。観た方もいるのでは?

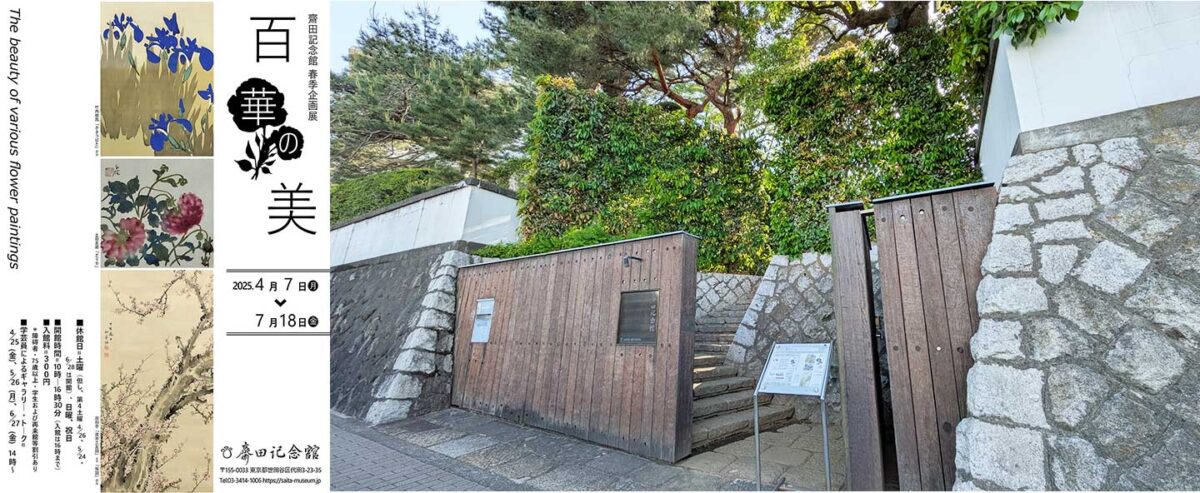

そして現在、2025年の春季企画展として『百華の美』が開催されています。雲岱の博物図譜を含め、齋田家に伝えられてきた花の絵画を展示。竹内栖鳳、土田麦僊、山本梅逸などの作品も拝見できるというのでお邪魔してきました。

百華に彩られた一間で

記念館の展示スペースは一間。ここにすべての作品が並びます。本企画のテーマが「百華」なだけに、さまざまな草花の絵が空間を彩り、整然としたなかにも華やかさが漂っています。

順路の一番最初に展示されていたのは、「近代植物学の父」と呼ばれた伊藤圭介の《梅花霊芝図》。中国の原種らしき棘のある梅の木に、白梅が咲き誇っています。描かれた棘のせいか、筆致の勢いか、ピリッとした鋭さが印象的な作品でした。

竹内栖鳳の《かきつばた》は、鮮やかな群青の花弁やシルエットのみで描かれた葉は平面的で、尾形光琳の《燕子花》を彷彿とさせます。そこに極めて繊細でリアルに描かれたガガンボ(大蚊)が一匹。平面と写実が違和感なく同居する様にため息が出ます。

個人的にその場から離れがたく感じた作品は、渡邊省亭の《菊花》。秋の夕暮れ、ヒョロヒョロと伸びる野生の白菊の上を一匹の蜻蛉が飛ぶ姿が描かれています。花、葉、蜻蛉の描き分けの巧みさ、構図のバランス、楚々としたなかにも凛とした気品が漂い、俄かに渡邊省亭のファンになってしまいました。

他にも、江戸後期~明治にかけて流行したという書画会の作品も。酒井道一、村瀬玉田、跡見玉枝、荒木寛畝、野口小蘋、川端玉章、渡邉省亭、瀧和亭、大出東皐、望月金鳳の10名による合作の《草花図巻》は、梅、菊、撫子、芙蓉、南天など、筆致の異なる草花が一堂に会した趣きのある花園の様相は見事でした。

齋田家9代目・雲岱による《博物図譜》の、実寸大の野田藤や、椿各種、花菖蒲、野辺でみられる薬草など、それらの緻密な描写も見ものです。

手がけた茶が内国勧業博覧会や万国博覧会で入賞するなど高い評価を受け、海外へも多く輸出していたという齋田家。製茶業や雲岱の交友関係のなかで多くの文人とつながり、良質な名品を所蔵するに至ったようです。

『百華の美』は2025年7月18日(金)と長期に渡って開催されています。古来から日本で愛されてきた花々に包まれる本展へ、ぜひ足を運んでみてください。

Information

2025年 春季企画展『百華の美』齋田記念館

会期:2025年4月7日(月)~7月18日(金)

会場:齋田記念館(東京都中野区東中野2-10-13)

開館時間:10時〜16時30分(入館は16時まで)

休館日:土曜(但し第4土曜日の4/26、5/24、6/28は開館)、日曜、祝日

入館料:300円 ※障害者・75歳以上・学生および再来館等割引あり

イベント:学芸員によるギャラリートーク 4/25(金)、5/26(月)、6/27(金) 14時~

リンク:齋田記念館