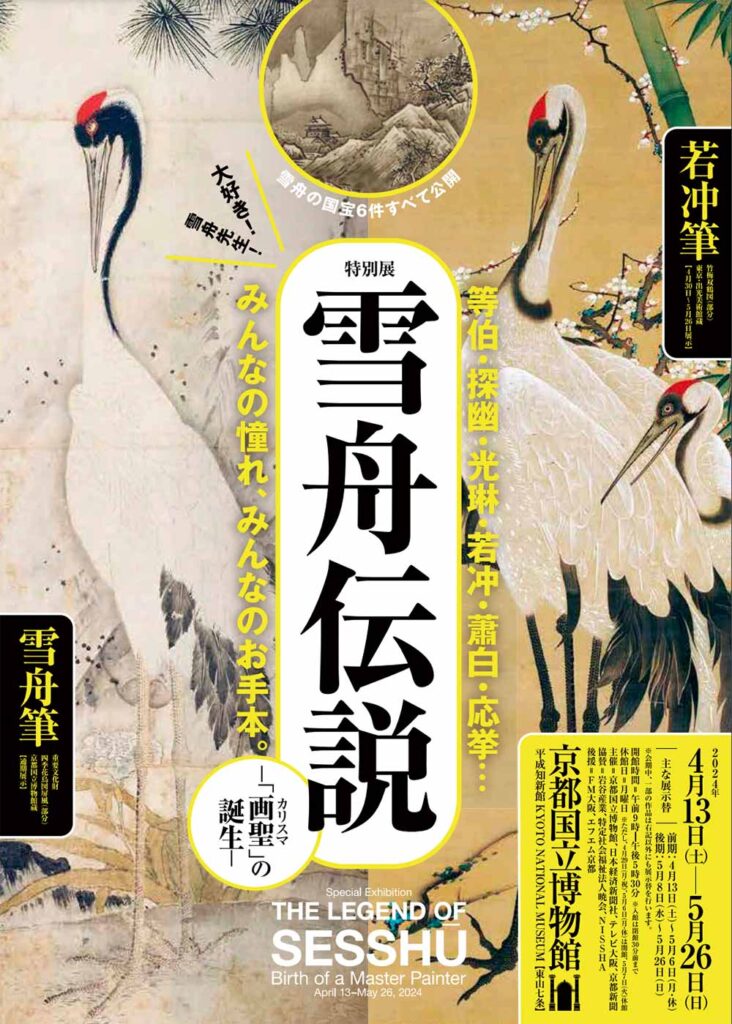

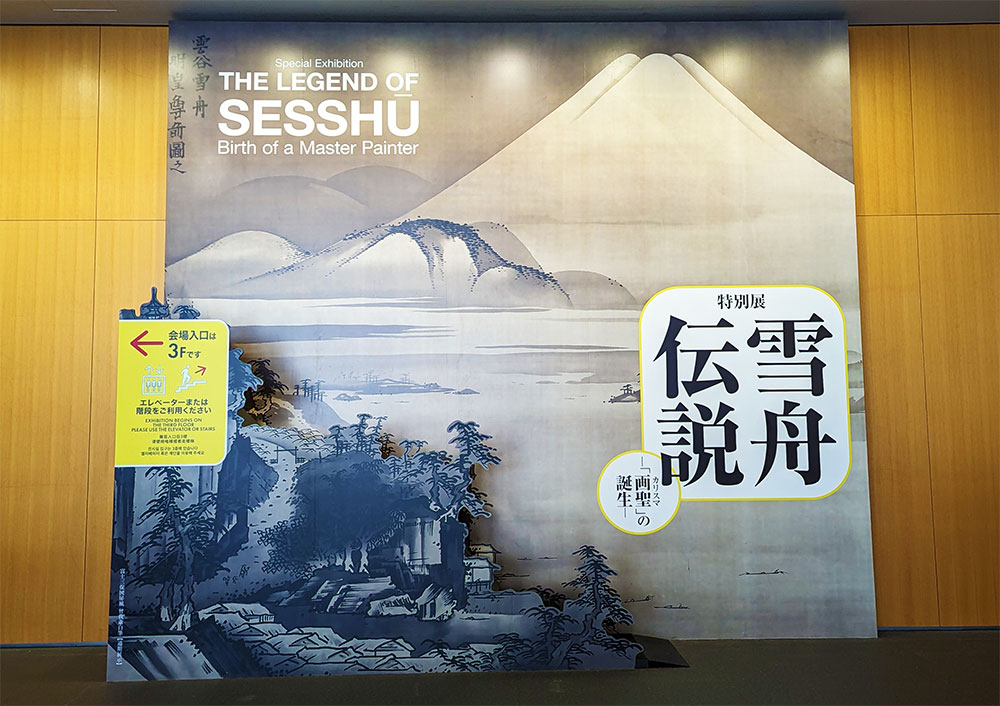

京都府東山区の〈京都国立博物館〉では、2024年5月26日(日)まで『雪舟伝説 ―「画聖(カリスマ)」の誕生―』という名の特別展が開催されています。

雪舟は、日本美術史上最も有名で重要な画家とされています。確かに、誰もが歴史の教科書でその名を耳にし、一度は作品を目にしたことがあるはず。

室町時代を生きたひとりの画家が、なぜこれほどまでに評価されているのでしょう? そしてパンフレットには大きく「『雪舟展』ではありません!」との注意書きが。『雪舟伝説』展なのに『雪舟展』ではない? 頭に渦巻く「??」を携えて、京都へ遠征してきました。

「雪舟筆」と伝わる、国宝6件を含む銘品が一堂に会す第一章

国宝に認定された雪舟の6件すべてが展示されているという本展。ワクワクしながら展覧会場へ足を踏み入れると、その国宝6件すべてが第一章に集結! 入館早々度肝を抜かれました。

展示のファーストを飾るのは、歴史の教科書でも目にする《秋冬山水図》です。「秋景」と「冬景」の2幅対になっており、意外と小さな画面なのだな、というのが第一印象。間近で見ると荒々しい筆致、奥行きのある侘びの世界――。静寂さがありながらも不思議と圧倒されます。

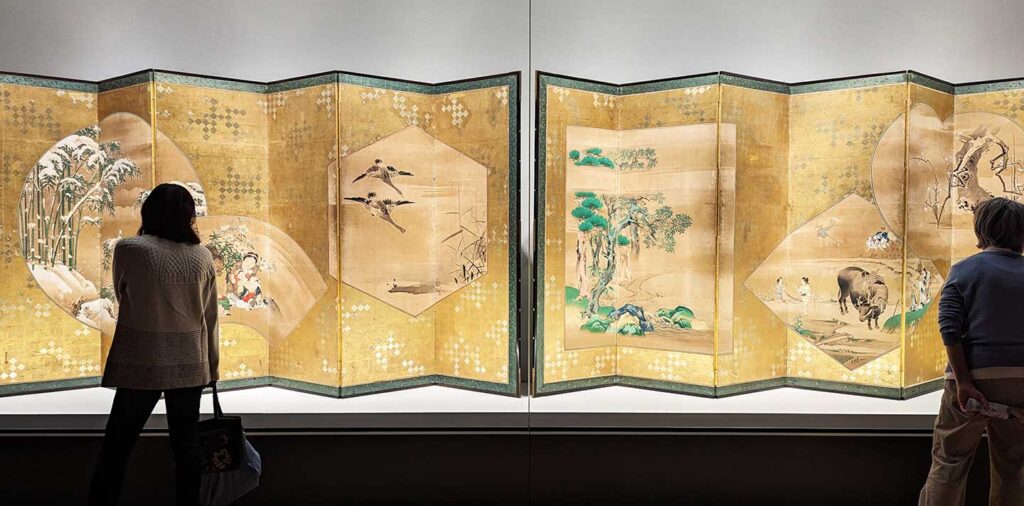

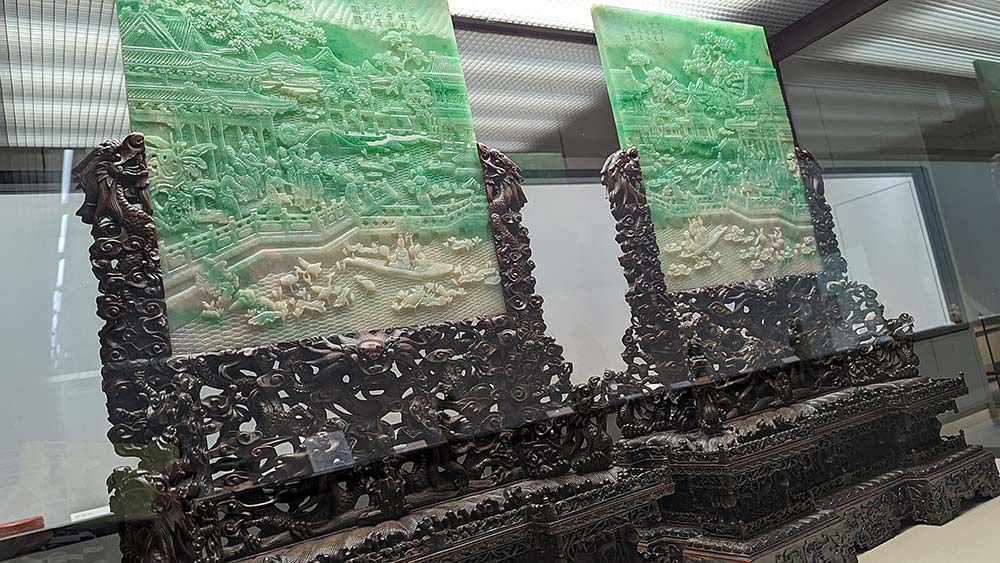

続くは、京都の名勝地・天橋立を上空から眺めたような《天橋立図》、中国・南宋の宮廷画家・夏珪の名画を参考に、さまざまな山水表現を描いた16mもの大作《四季山水図巻》、現存する唯一の花鳥画とされる《四季花鳥図屏風》、達磨に弟子入りを懇願し左肘を切り落とした慧可決意の図《慧可断臂図》など、傑作といわれる名画がずらり。眼福です。

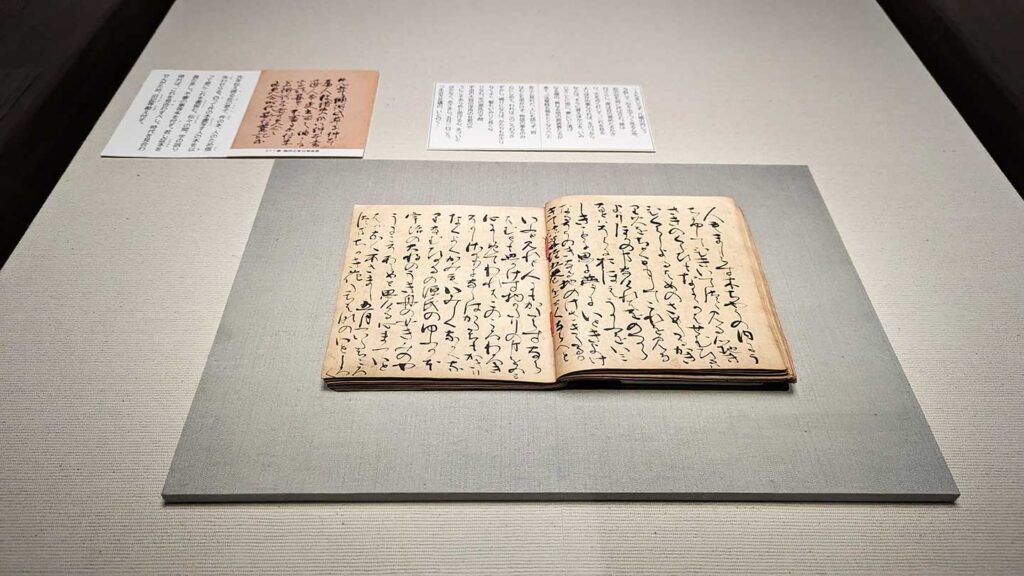

これらは「雪舟筆」と認定されているものや、無款でありながら「伝雪舟筆」とされているもの、雪舟筆と伝わりながらも現在は認められていないものなど、さまざま。

雪舟の作品は古来から現在まで、真筆か否かの議論が繰り返されているといいます。そんな背景からも「日本美術史上で最も重要な画家」という評価にうなずけるような章でした。

眩暈がするほど豪華! 雪舟を慕う日本画家の作品がずらり

第二章も雪舟筆とされる作品が並びますが、第三章以降は、雪舟の作品に大きな影響を受けた、さまざまな時代の画家の作品が主に展示されています。

長谷川等伯、雲谷等顔、狩野探幽、尾形光琳、曾我蕭白、丸山応挙、伊藤若冲など、日本の美術史における錚々たる巨匠の作品がずらり。豪華すぎて眩暈がするほど……。(「雪舟展ではありません!」という注意書きに納得です)

雪舟の作品の模写をする者、自身の作品に雪舟の描法を取り入れた者、構図は雪舟作品そのままに、模写ではなくオリジナルの作品に仕立てる者――。画家たちの師範であり、手本であり、憧れであり、目指すべき存在であった雪舟。日本美術史を代表する画家への影響力を、まざまざと感じることができました。

「我こそが●代目!」雪舟の後継者を名乗る画家たち

展示のなかで面白く感じたのは、雪舟の後継者を名乗る画家の多さ。桃山時代には、長谷川等伯(長谷川派)と雲谷等顔(雲谷派)が、雪舟画風を規範とする作品を多く手がけ、それぞれに後継者を名乗っていたといいます。

特に、雪舟を画祖として仰ぎ、雪舟の後継者を主張した等伯。今回展示されていた作品にも「自雪舟五代」(雪舟より5代)という款記がありました。

また、雲谷派の画僧・等禅は「9代」、江戸時代を生きた桜井雪館は「12代」、長谷川雪旦は「13代」と、我こそが雪舟の後継者であると名乗っています。こうした名乗りが一種の権威として機能していたそう。雪舟はいつの時代も「画聖(カリスマ)」であった、というのも納得のエピソードでした。

雪舟に影響を受けた画家の紹介だけでなく、逆に雪舟の“神格化”を促した「狩野派」一派の作品展示も。

また、旅の途中に雪舟が見た景色と同じものを見ていると確信し、その感動を《駿州八部富士図》に描いた、洋画の開拓者・司馬江漢。さらには、雪舟作品が一種のステータスシンボルであったことを感じさせる、江戸時代に描かれた春画。さまざまな画家の多様な作品に雪舟崇拝の痕跡が見られます。

雪舟が美術史に与えたインパクト、近世における高い評価、それらが丁寧に紐解かれた、興味深い展覧会でした。あまりにも見応えがあり過ぎて、終盤はへとへとに。

本展は京都のみで開催され、残念ながら巡回はありません。会期は今月26日(日)までです。京都へお出かけ予定がある方は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

Information

特別展 雪舟伝説 ―「画聖(カリスマ)」の誕生―

会期:2024年4月13日(土)~5月26日(日)

会場:京都国立博物館(京都市東山区茶屋町527)

開館時間:9時~17時30分 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜

入館料:一般1800円、大学生1200円、高校生700円

※中学生以下、障害者手帳等をご提示の方とその介護者1名は、観覧料が無料(要証明)

音声ガイド:あり(貸出料650円/1台)

リンク:京都国立博物館 公式サイト