ふっくらとした頬を持つ女人や仏教を題材とした板画、倭画、墨書、油彩など、数多くの作品を遺した板画家・棟方志功。エネルギーとパッションのすべてをぶつけたような、どこかプリミティブさも感じる棟方の作品たち。今もなお、多くの人の琴線に訴えかけ、サムライオークションでも作品の取り引きが行われる人気作家のひとりです。

東京都渋谷区にある〈日本民藝館〉では、現在「棟方志功展」が開催されています。3つの会期に分けて「言葉のちから(会期:2025年6月14日~7月27日)」「敬愛のしるし(8月2日~9月15日)」「神仏のかたち(9月21日~11月5日)」をテーマに実施されています。

現在は、棟方が師と仰ぐ人物や、彼を支えた後援者などへ畏敬の念を込めて制作された作品を中心とした特別展・第2章「敬愛のしるし」が開催中。日本民藝館の創設者である柳宗悦、陶芸家・河井寬次郎、濱田庄司などとの交流にも触れた内容ということで、お邪魔してきました。

装丁を柳宗悦が、軸端を濱田庄司が手がける⁉

日本民藝館のエントランス真正面にある大階段には、24柵からなる《鐘渓頌》がずらりと並んでいました。この《鐘渓頌》は、棟方の戦後第1作目となる作品。京都にある河井寛次郎の窯「鐘渓」の名を取り、河井を讃えて制作したシリーズとのこと。シンメトリーに造られたインパクトのある館内に、更なるインパクトを与えるような棟方作品の羅列に圧倒されます。

ところで、大正期に隆盛した「民藝運動」を牽引した思想家・柳宗悦。棟方の才能を認め、後援し、作品の指導監修なども務めた人物として知られています。一方の棟方も、柳との出会いによって美や宗教への理解を深め、生涯の師として仰いだとされています。そんな二人の深い絆はさまざまな作品にも表れています。

本展に展示されている《心偈頌》は、柳の心境を述べた短い句「心偈(こころうた)」に絵を添えて、77枚の柵にした作品群。病床にある柳を励ますために棟方が制作し、届けたというエピソードがあります。

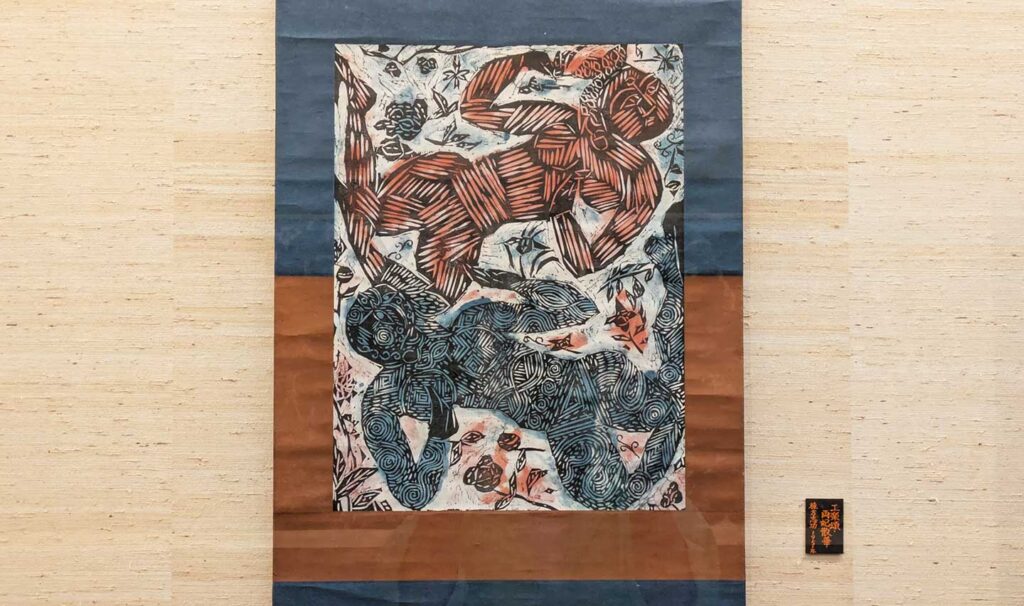

また、2人の女人が彫り描かれた《工楽頌・両妃散華》。身体の筋に沿った彫りによって躍動感のあるポーズをとる紅い女人と、入れ墨のような紋様に畏怖を感じる蒼い女人。花散る楽園で躍っているのでしょうか。画面いっぱいの構図がダイナミックです。この作品の装丁は柳が手がけ、陶製の軸端を濱田庄司が制作したのだそう。民藝運動の面々との深い関係性が伺えます。

後援者の病気平癒を船上から祈る

さまざまな後援者に支えられ、活動を続けてきた棟方。《心偈頌》は柳宗悦に、《鐘渓頌》は河井寛次郎に、《工楽頌・両妃散華》は工楽長三郎にと、「~~頌」と題打たれた作品は、その支援者への感謝と敬愛を表したもののようです。

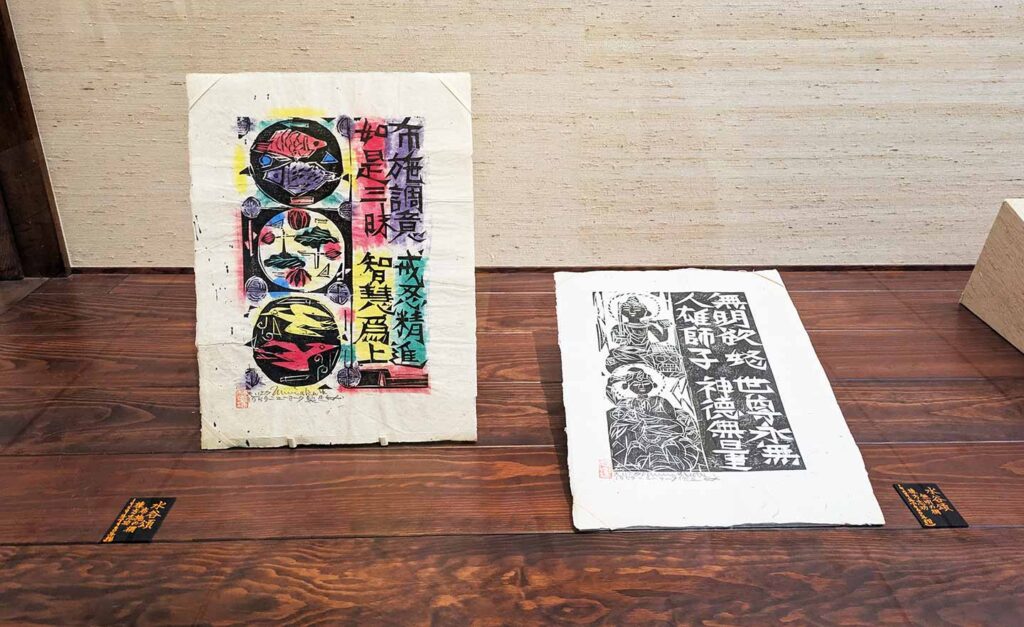

下の写真は、水谷良一の病状回復を願って制作された《水谷頌・讃仏偈板画経 布施の柵》。官僚であり、民藝運動メンバーでもあった水谷は、造詣の深い能や仏典といったテーマを棟方に与え、多大なる後援を行った人物です。

棟方が渡米する際、病気の体をおして見送りに来た水谷。船の上で浄土真宗の経文を彫り、病気平癒を願ったというのがこちらの《布施の柵》。棟方の人となりが伺えるような、とても印象的なエピソードでした。

最大のパトロンともいえる柳が所蔵した棟方作品をさまざまに鑑賞できる本展、おすすめです。9月21日(日)からは特別展・第3章となる「神仏のかたち」がスタートします。「敬愛のかたち」とはまた趣向の異なる作品に出会えるはず! ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

Information

棟方志功展

会期:

「棟方志功展Ⅰ 言葉のちから」2025年6月14日(土)~7月27日(日)

「棟方志功展Ⅱ 敬愛のしるし」2025年8月2日(土)~9月15日(月・祝)

「棟方志功展Ⅲ 神仏のかたち」2025年9月21日(日)~11月5日(水)

会場:日本民藝館(東京都目黒区駒場4-3-33)

開館時間:10時~17時(最終入館は16時30分まで)

休館日:月曜(祝日の場合開館し、翌日休館)

入館料:一般1500円、大高生800円

TEL 03-3467-4527

リンク:日本民藝館公式サイト