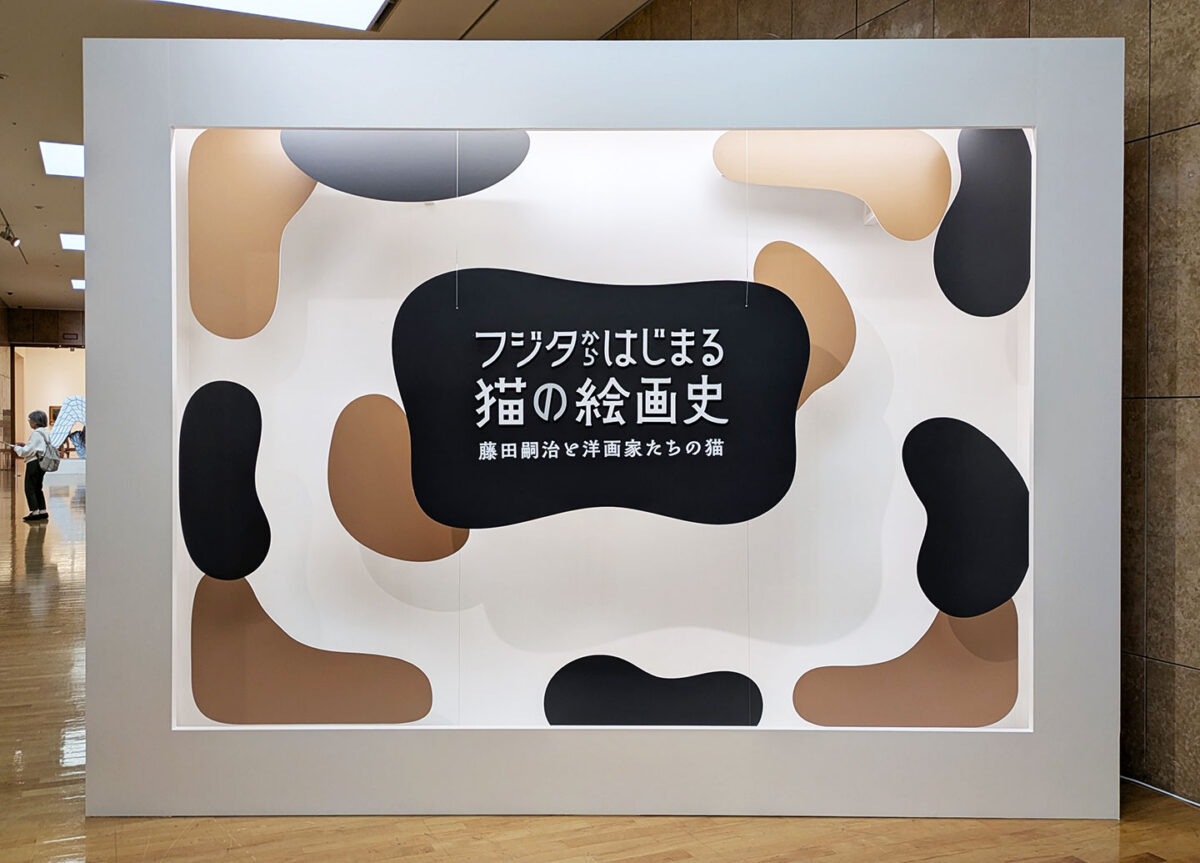

「その猫に歴史あり。」というコピーから展示がスタートする、〈府中市美術館〉で開催中の『フジタからはじまる猫の絵画史 藤田嗣治と洋画家たちの猫』。

今も昔も、ごく身近な動物である「猫」。画家のなかには愛猫家を名乗り、猫をモチーフに多くの作品を描く方もいます。過去には、高名な画家による犬・猫の名画を集めた『犬派?猫派?』という展覧会を本ブログでご紹介しました。

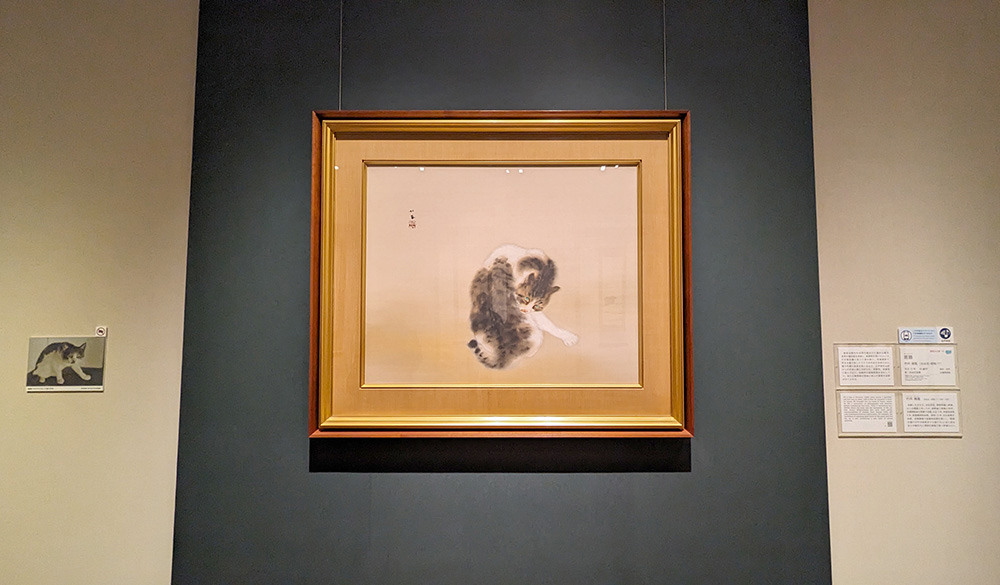

2024年5月に〈山種美術館〉で開催された『犬派?猫派?』の会場にて。こちらの作品は、竹内栖鳳の《班猫》。

数多の作品に登場する猫ですが、西洋絵画においては、猫をはじめとする動物モチーフの作品は、19世紀になるまでほとんど描かれてこなかったのだとか。一方の日本では、古くからさまざまな動物が作品に描かれてきました。

……その違いは、一体なんなのでしょうか?

その理由を歴史的背景などに触れながら、藤田嗣治を中心に、日本の洋画家、西洋の画家たちの作品を取り上げながら展開していく本展。ユニークな視点かつ、目からウロコな内容でした!

動物を描かないのは、西洋絵画のお約束?

まず、動物がほとんど描かれてこなかった西洋絵画。その理由は「絵画の主役は人物」という芸術観が強く根づいていたことにあるといいます。

その芸術観を歴史的に遡ると、到達するのがキリスト教です。動物を神として崇めることを禁じていたため、描かれてきたのは神話に登場する神々や高貴な人、貴族、あるいは風景など。もし動物が登場するならば、“物語の脇役”もしくは“なにかの象徴”として。それが西洋絵画の約束事であったと本展では紹介されていました。

一方で、そうした様式に反発して動物を描いた画家も。古典絵画を参考に、横たわる娼婦、黒人の使用人、黒猫を描いたことで大騒動となったエドゥアール・マネの《オランピア》(『30点のオリジナル銅版画』より)や、役割のない“普通の猫”が描かれた作品などが本展では展示されています。

藤田嗣治といえば、やっぱり猫

そうした西洋の芸術観に風穴を開けたのが、日本人画家・藤田嗣治だといいます。

美術館エントランスに置かれてある、藤田の《猫を抱く少女》を採用したポスター。

パリに渡った藤田が独自開発した「乳白色の下地」をベースに、裸婦たちや猫などを描いた《五人の裸婦》。藤田の出世作となったこの作品をきっかけに、「猫」という動物が魅力的なモチーフとして画壇に浸透し、描かれるようになったのだとか。

その後、自分のサインであるかのようにさまざまな作品に猫を描き込んでいった藤田。それはパリ画壇で名を知らしめるための自己ブランディングであり、彼の絵画人生の戦略であったようです。

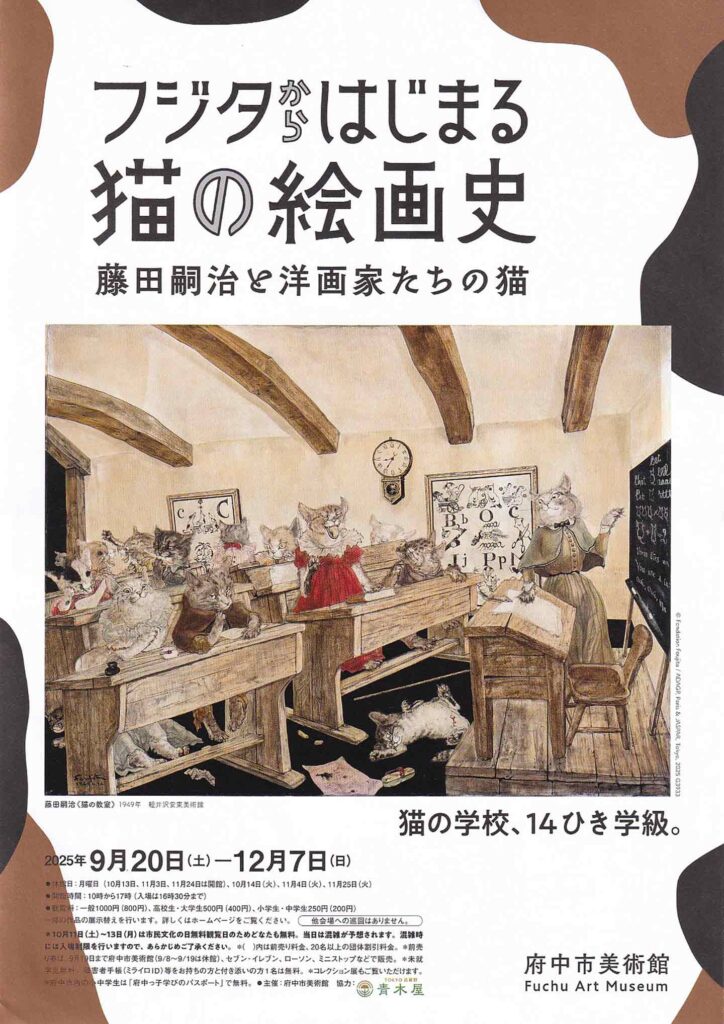

本展では、猫を肩に乗せた自画像や、猫の乱闘を戦争の隠喩のように描いたもの、擬人化した猫の授業風景(パンフレット表紙)など、藤田の洋画も日本画もさまざまに展示。好んで描いた猫のポーズなどにも触れられ、見応えたっぷりです。

藤田を起点に巻き起こったパリ画壇での猫ブームは、日本の画家たちにも大きな影響を及ぼしていくのですが……その辺りのストーリーはぜひ会場でチェックしてみてください。

菱田春草はじめ、22の日本人画家の猫作品がずらり

ところで、日本では古来からさまざまな動物が作品に描かれてきました。その背景には「人と動物は同じ心を持つ」という仏教の教えがあるといいます。宗教による動物観の違いが、こんなにも芸術分野に大きな違いをもたらすとは……!

本展では、日本画における猫ブームをつくった菱田春草の《黒猫》のほか、愛猫家として知られる猪熊弦一郎、熊谷守一、岸田劉生など、22名の日本人画家の猫作品が並びます。

ちなみに、猫モチーフの作品をいくつも残した春草ですが、ご本人は「猫は好きではない」と語っていたとか。猫好きが猫を描くのかと思いきや、まさかのエピソードに驚きです。

こんなにも深遠な歴史・時代的背景・価値観・ブームなどが存在するとは思ってもいなかった、芸術の世界における猫というモチーフ。サムライオークションで取引される猫作品にも、そうした時代的背景のもと描かれたものがあるかもしれません!

Information

フジタからはじまる猫の絵画史 藤田嗣治と洋画家たちの猫

会期:2025年9月20日(土)~12月7日(日)

会場:府中市美術館(東京都府中市浅間町1₋3 都立府中の森公園内)

開館時間:10時~17時(最終入館は16時30分まで)

休館日:月曜(11月3日、11月24日を除く)、11月4日、11月25日

観覧料:一般1000円、高校生・大学生500円、小・中学生250円