こんにちは!《美術品・骨董品専門のオークションサイト》サムライオークションスタッフ井戸です。

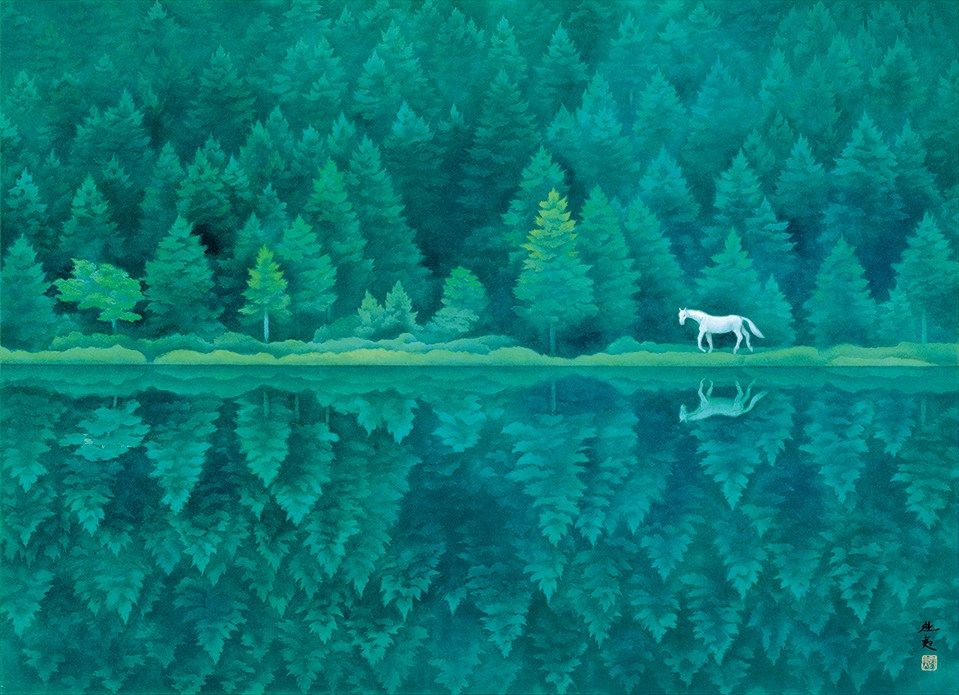

文学にしても美術・芸術にしても、作品の創作というものは、作家自信が精神を削るような孤独な作業の果てに生み出されるものです。では、作家たちは社会との接点が無く、自分の世界の殻に篭もってばかりいるのでしょうか。世の中を俯瞰して見る客観的な冷静さと、自分の中に湧き上がる感情をぶつける熱量の両方が必要な芸術家たちは、孤独な時間以外にどのように社交性を磨いていたのでしょう。

その様子を映画の中に再現した「ミッドナイト・イン・パリ」という映画があります。有名なアーティストたちが、熱い語らいの中から社交を楽しみ、芸術について意見を交わしている様子が描かれています。たとえば、ヘミングウェイとピカソ。ヘミングウェイは、独特でシンプルな文体で20世紀の文学界に大きな影響を与えた人物。ピカソはご存知の通り、20世紀最大の芸術家ですね。「ル・セレクト(Le Select)」という、映画にも登場した1924年創業の歴史あるカフェには、ヘミングウェイが座っていた椅子が今もカウンターにあります。そして奥の席はピカソの指定席だったといいます。カフェでの会話を通じて、二人は交友関係を深めていきました。 ヘミングウェイはとても強い倫理基準を持っていました。第2次世界大戦を取材したり、終戦間際のパリ解放に立ち会って、旧友であるピカソとの再会を喜びあったと言われています。ピカソは、「芸術作品は飾るためではなく戦うためにある」という言葉を残しています。反戦や抵抗のシンボルとなった「ゲルニカ」はあまりにも有名です。二人はそれぞれ表現の分野は違いましたが、交友の中でお互いの価値観を確かめ合い、創作意欲を高めていったのかもしれません。