こんにちは!《骨董・美術品専門のオークションサイト》サムライオークションです。

『好きこそものの上手なれ!』とは、よく使われる言葉です。確かに夢中になれることがあれば、知識や技術は自然に身につくはず。そして、その夢中になったことに市場性があれば、なお良しです。

野球やサッカーなどのプロスポーツは、それを見ることが大好きなファンの存在があってこそ、ビジネスとして成立します。観客がゼロになってしまうと、市場が成立せず、今や大きなクラブでも経営危機になっているのだとか。無理矢理開幕をすすめるプレミアリーグで感染爆発が起こらなければ良いのですが…。

さて、今回は《美術館を手玉にとった男》という映画の話です。30年に渡って、米国20州、46の美術館を騙した天才的な贋作専門画家のドキュメンタリー映画です。

2008年に主人公マーク・ランディスの贋作事件はニュースになるのですが、彼は捕まることはありませんでした。

なぜかというと、彼はお金もうけのために贋作を描いたのではなく、専門家が本物と見紛う絵画を自ら描き、慈善活動と称して寄贈しただけだったから。なんとも妙な話なのですが、彼の飄々とした語り口やその人となりを見れば、少し納得できる気もします。

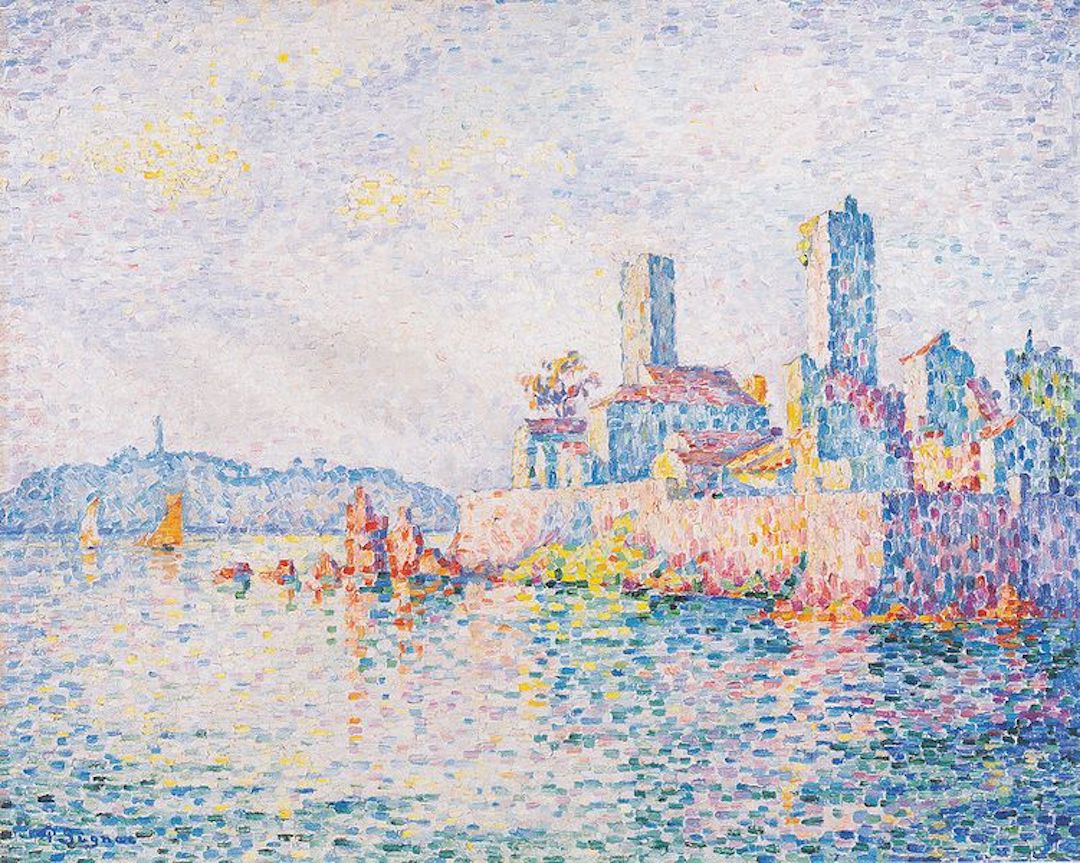

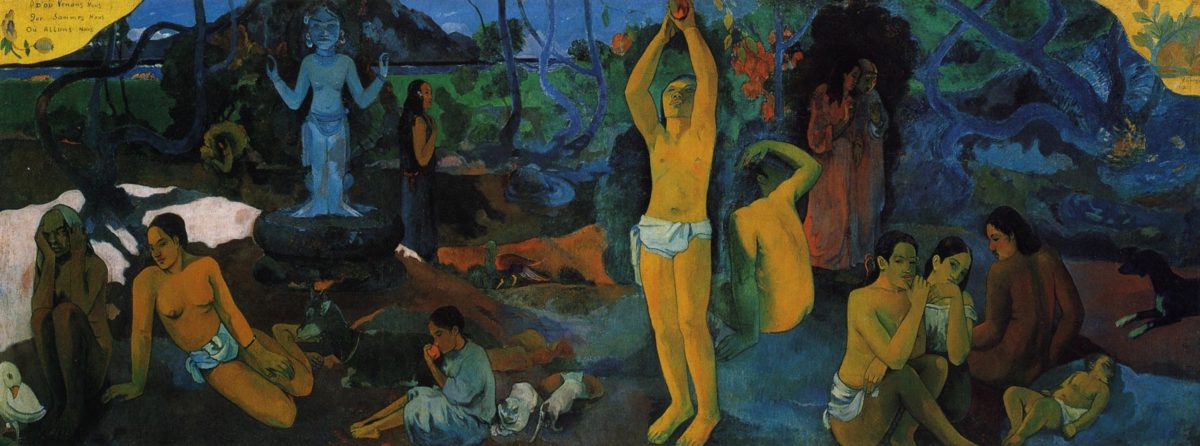

ポール・シニャック(1863〜1935年)、スタニスラス・レピーヌ(1835〜1892年)、ルイ・ヴァルタ(1869〜1952年)などなど、中世の時祷書までも、ウォルマートで購入した安い画材を使って、楽しみながら贋作をしている様子をカメラが捉えています。

なぜ自らオリジナルの作品を作らないのか『この世界にオリジナルなものなんてないのさ』と彼は語っていました。そして、なぜ贋作を作るのかという質問に対しては『贋作を作るのが好きだから』と話します。

もちろん、単純にその言葉どおりに受け取ることはできないのですが、その言葉の中には確かに本音があったような気がします。

彼がどのように画を描いているか、その屈折した精神を知ることは、アートファンの皆さまにとって、何かの刺激になるかもしれません。

複雑な現代社会の病理の中にある、決して評価されることの無い才能を知り、皆さん自らの真贋を見極める力につなげていただければ幸いです。

サムライオークションとしては、決して贋作製作者をリスペクトしているわけではありませんので、念のため (*´ω`*)