こんにちは! 初心者大歓迎の《骨董・美術品専門オークションサイト》サムライオークションスタッフの利休です。

5月13日、パブロ・ピカソ(1881〜1973年)の『窓辺に座る女』がクリスティーズにて、1億340万ドル(約113億円)で落札されました。ピカソ作品で1億ドルを超えたのは6点目で、最高額は1億7940万ドルの『アルジェの女たち』。

以下、2位『夢』(1億5500万ドル・2013年)、3位『パイプを持つ少年』(1億3000万ドル・2004年)、4位『裸体、植物と胸像』(1億1550万ドル・2010年)、5位『ドラ・マールと猫』(1億1180万ドル・2006年)です。[2021年5月ネット調べ]

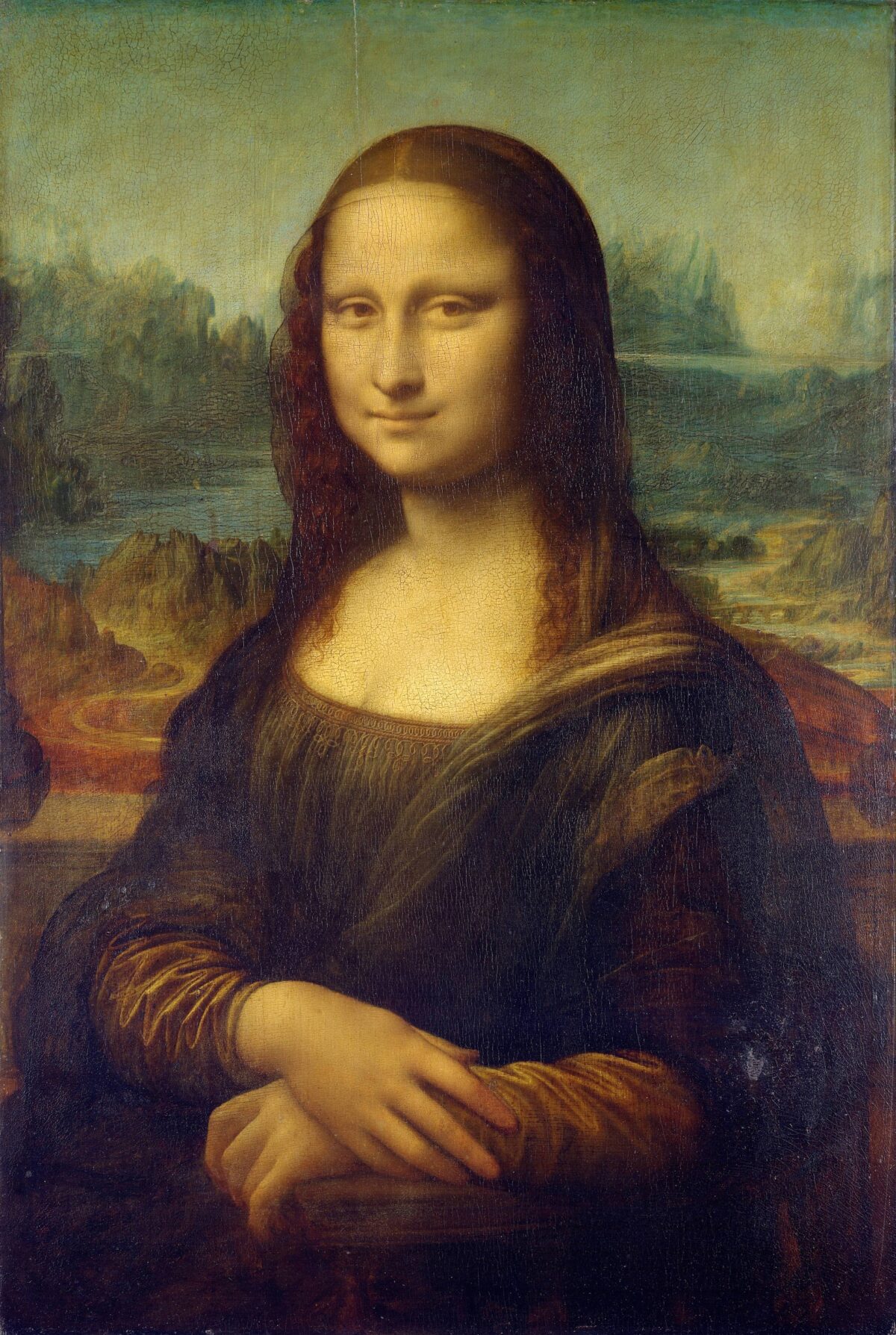

この2位と4位、そして今回落札された『窓辺に座る女』のモデルになっているのが、マリー・テレーズ・ウォルター(1909〜1977年)です。ピカソは最初の結婚の後に4人の愛人を作りましたが、彼女は最初の愛人でした。マリー・テレーズがモデルとなった作品の多くには、柔らかな印象があります。正妻オルガとの二重生活ではあるものの、ピカソの人生の中で最も安定した穏やかな時期だったのではと想像します。

その後、『ゲルニカ』制作中のピカソのアトリエで、愛人2号のドラ・マールと鉢合わせになり、その時ピカソがどちらに肩入れすることもなく『闘え』と話し、目の前で大喧嘩をする二人を見て喜んでいたという逸話は有名です。確かに、あまり友達にはなりたくない性格のようですね。

1940年にマリー・テレーズはピカソの元を離れますが、ピカソは彼女に経済的な支援を続けたとされます。その点、ピカソと関わった他の女性に比べると大切にされていたようにも感じますが、ピカソの死後に首吊り自殺をした事を思えば、幸福な人生とは言えないのかもしれません。彼女の他にもピカソの愛人や親族には、自殺者が多く出ています。

ピカソを天才と称賛するアーティストは多いですが、その人間性についての評価は親族の発言などから知る限り否定的です。確かにアーティストは、生み出す作品によって評価されるべきだと思います。ただ、作品を通して遠くの誰かに力を与えるけれども、身近な人間を自分のためのモチベーション(道具)としてだけ利用し、不幸にしてしまうアーティストという構図には疑問が残ります。 凡人に比べて何らかの巨大な過剰、あるいは欠落があって、それを満たすための表現が強く素晴らしいものになるとすれば、そんなアーティストの創作活動を自分自身を犠牲にしながら身近で支える人々は、ある種の犠牲者とか生贄とか、そんな存在として必要なのでしょうか。少なくとも現代社会では、表立ってはなかなか許容されにくくなっている気がします。