こんにちは! 初心者大歓迎の《骨董・美術品専門のオークションサイト》サムライオークション、スタッフの利休です。

相変わらず感染症の拡大はおさまらず、重症者や死者数が毎日発表されています。他の災害時も同じですが、単なる数字としか認識できない人と、たとえ知り合いがいなくても、当事者の痛みを感じて悲しい気持ちになってしまう人がいます。

この差は、どこにあるのでしょうか? 私は感受性がキーワードだと思います。言い換えれば他者への想像力や共感力。人に感染を広げないようにマスクをしよう、ワクチンを打とう、外出を控えようと言った行動も根っこは同じです。

感受性がどのように育まれるか、確かなことはわかりません。裕福な家庭で教育を受けても、他人の哀しみを理解できない人がいる一方、貧しい家庭に生まれても誰に対しても気持ちの優しい人がいます。ひと頃、感受性を豊かにすると話題の幼児教育が流行していましたが、成果のほどはどうだったんでしょうか。

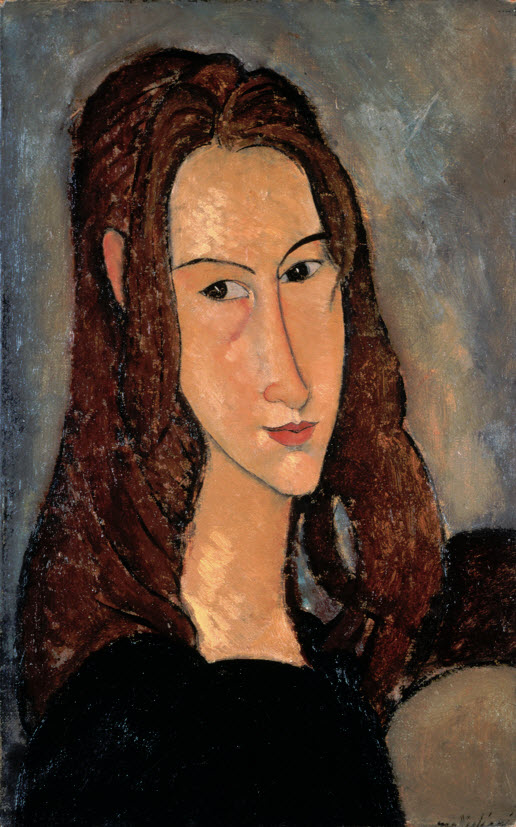

ただ、生きる上で豊かな感受性が幸福につながるのかどうか、時にそれが悲劇を生むこともあります。アメディオ・モディリアーニ(1884〜1920年)とジャンヌ・エビュテルヌ(1898〜1920年)のストーリーは、そんなことを考えさせます。

彫刻家を志し、その才能にも恵まれながら、資金不足と結核によって途中で断念せざるを得なかったモディリアーニ。その後、彫刻の視点を絵画に応用し、フォルムの単純化によってその本質を浮かび上がらせる独自の表現を生み出したものの、なかなか評価が定まらず作品は売れず、そんな焦りを感じていた頃に、二人は出会いました。

二人が共に過ごした時代のパリは、画家や彫刻家をはじめ文学者や俳優なども多く暮らす芸術家の街でした。その中で手応えを感じながら、目が出ない苛立ちと悔しさにまみれていたであろうモディリアーニの姿を勝手に思い浮かべてしまいます。

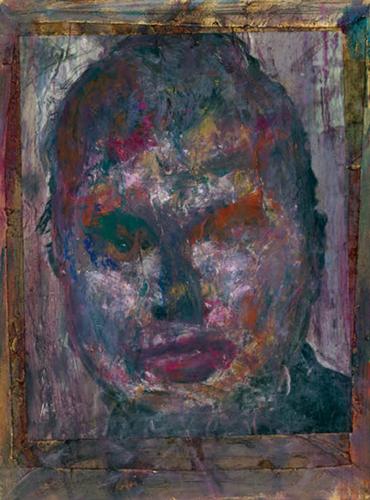

ジャンヌは、そんな彼の才能を理解し、そのネガティブな感情も共有して、献身的に支えました。ただ、本来は彼女自身も豊かな才能を持つ画家であり、もう少し利己的に考えることができれば、彼女の人生もきっと大きく変わっていたはずです。

道半ばで病に倒れてしまったモディリアーニの死を受け入れることができず、彼の死の翌日に後を追ってしまったジャンヌ。他者を全人格的に自分ごととして受け入れる感受性は、喜びを倍に哀しみを半分にもしてくれますが、時に絶望に陥れることもあるようです。 彼女の墓碑銘には、《究極の自己犠牲をも辞さぬほどに、献身的な伴侶であった》と標されています。