こんにちは!《美術品・骨董品専門オークションサイト》サムライオークションスタッフ井戸です。

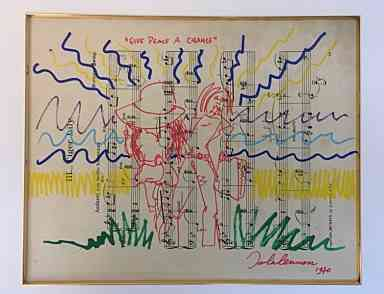

かの有名なジョン・レノンが描いたサイン付きの自画像となれば、ファンはぜひとも手にしたいと思うのではないでしょうか。

今回は、サムライオークションに出品中のジョン・ウィストン・オノ・レノン(John Winston Ono Lennon、1940年10月9日-1980年12月8日)が描いた作品を、ご紹介します。

《▼作品はこちらです》(出品者:マサレオsuZuki@なんでも鑑定団FAN)

ジョン・レノンは、イギリス出身のシンガーソングライター・ギタリストです。ビートルズにおいてヴォーカル・ギターなどを担当し、レノン=マッカートニー名義で作詞・作曲をしていました。ビートルズ解散後はソロとして活動し、主に小野洋子さんと活動していました。

1965年にMBE・大英帝国第5級勲位を受賞しましたが、のちに英国のベトナム戦争支持を理由に返上しました。

ジョン・レノンが反戦運動を熱心に行っていたことや、親日家だったということも有名ですね。

今回ご紹介している作品は、ジョン・レノンがソロ活動を開始して、間もない頃に描いたものと思われます。

1969年にジョン・レノンがプラスティック・オノ・バンド名義で発表した、ソロ・デビュー曲「GIVE PEACE A CHANCE」の文字も入っています。

自画像だけでなく、小野洋子さんも描かれており、貴重な作品といえるのではないでしょうか。

ジョン・レノンの味があるカラフルなイラストが、お部屋の雰囲気を変えてくれそうです。

来客者とこの絵を通して、話が弾むなんてこともあるかもしれませんね。

気になった方は、ぜひサイトでご確認ください。