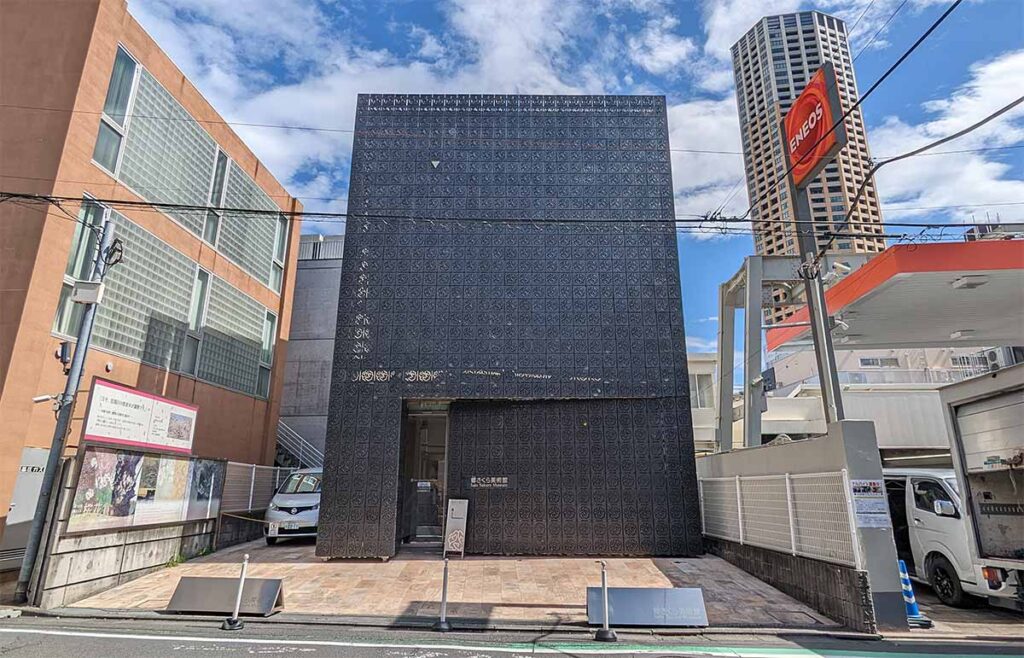

化粧品ブランド〈POLA〉が、東京・銀座に〈ポーラ ミュージアム アネックス〉というギャラリーを構えているのをご存じでしょうか。

伝統・食・芸術といった文化の発信地であり、古きも新しきもが織り交ざる銀座の街において、気軽にアートを楽しみながら、感性や美意識を磨くことができるカルチャースポットとしてひらかれています。

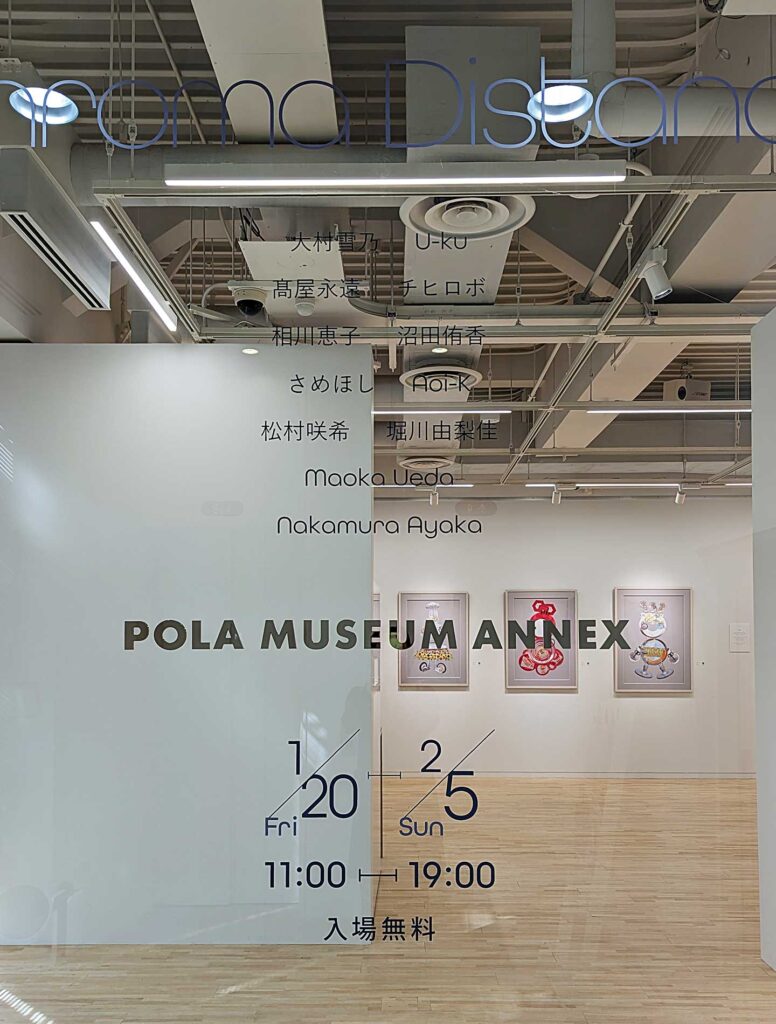

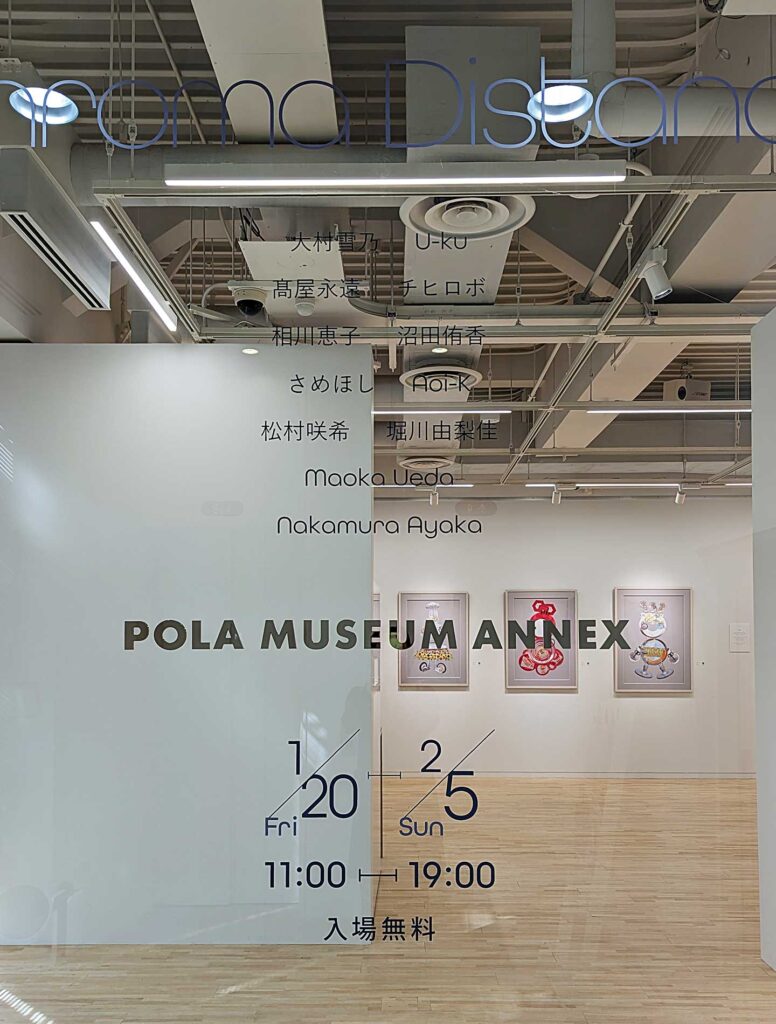

同ギャラリーでは2023年1月20日(金)~2月5日(日)の期間、展覧会「Chroma Distance」が開催されています。12名の新進アーティストによる、さまざまな手法を用いた作品が約40点展示されるとあって、お邪魔してきました。

ポーラ銀座ビルの3階を丸ごと割いた展示スペースには、白い空間を彩るさまざまな絵画やパネル作品が。フロアの中央には、ユーモラスなポーズをとる小人のような立体作品も置かれています。

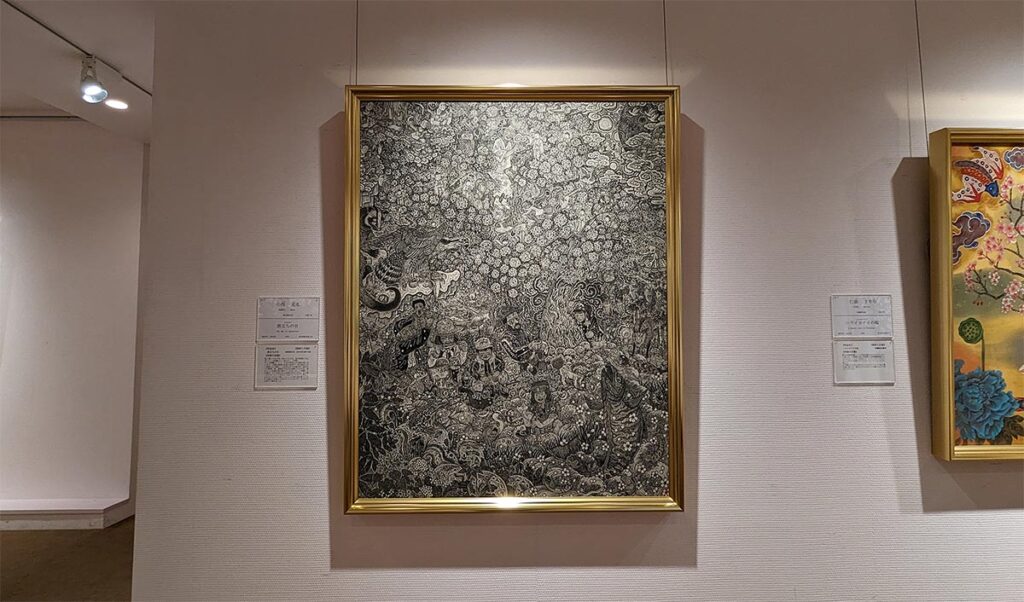

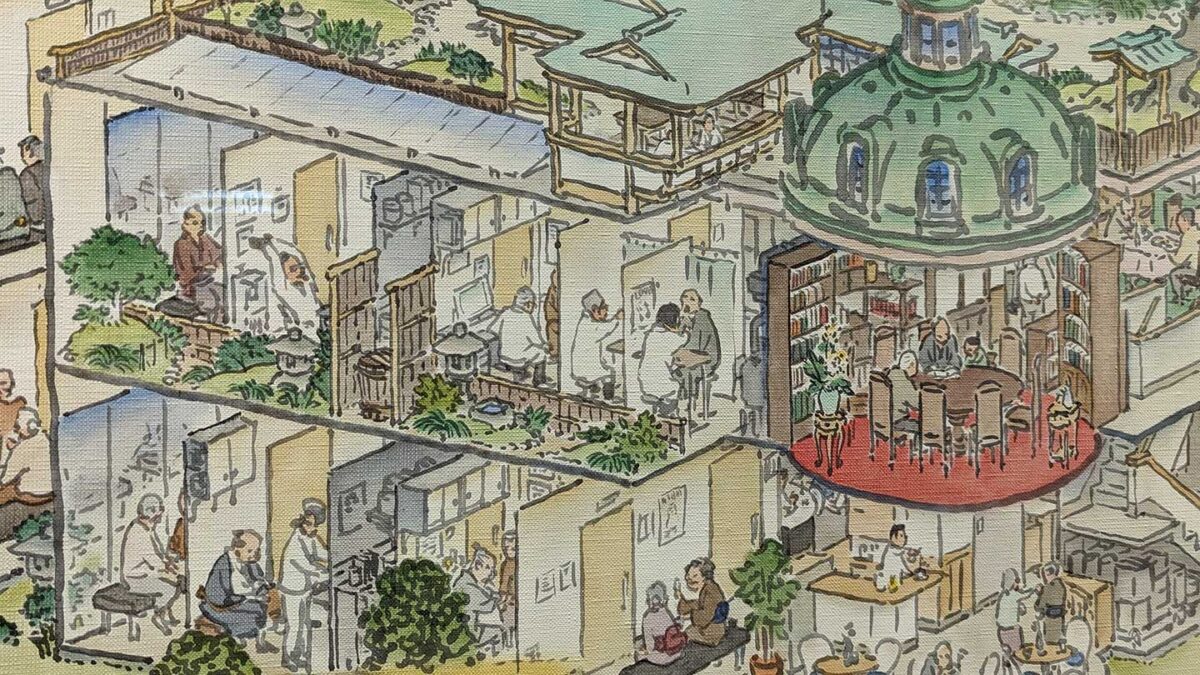

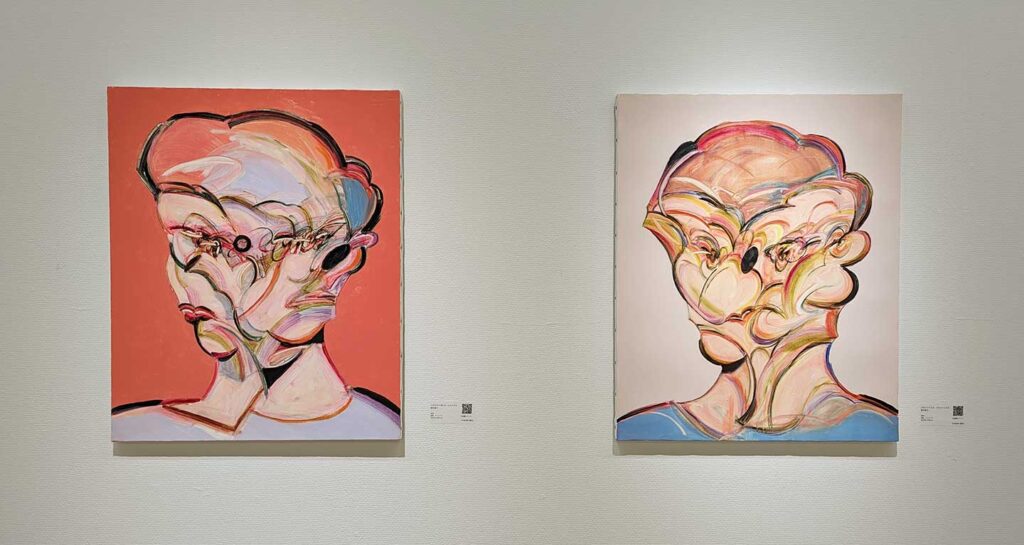

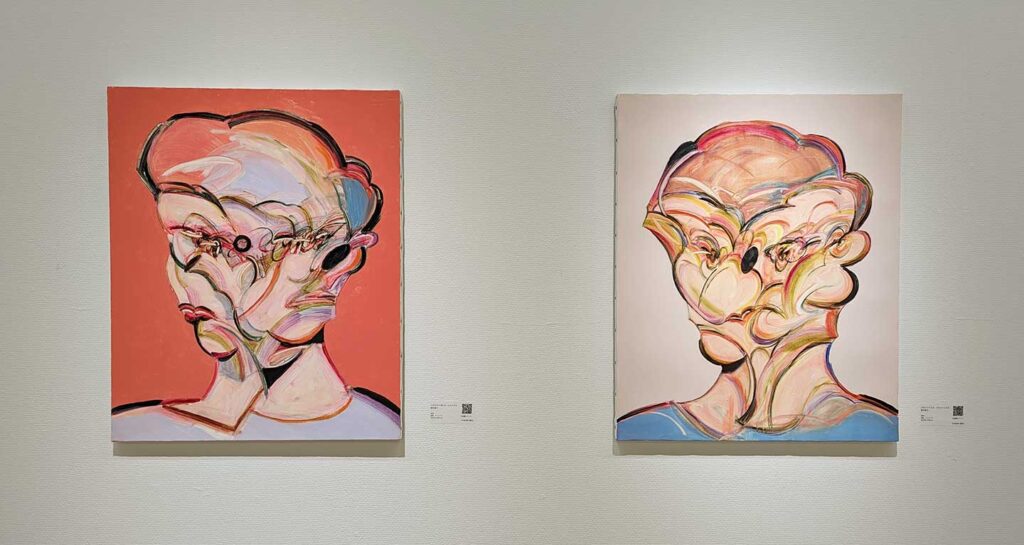

ぐるっと館内を見回すなかで、まず目が釘づけになったのは、こちらの作品。

「できるだけ考えないようにする」「かなしいことも、うれしいことも」と題された相川恵子さんのふたつの作品です。

顔の中にも顔があるように見え、その表情はさまざまな感情を訴えかけてくるよう。この人物は、日常の大きな変化のなさに安堵しつつも、なにも起こらないことへの不満も抱え、代り映えのない無表情な毎日を過ごす私自身を投影したようでもあるし、もしかしたら一見穏やかな知人の、内に込められた鼻息の荒い憤怒の表情かもしれない……。

この人物が誰なのかはわかり得ないし、その表情の意味を知る必要もないのかもしれません。「できるだけ考えないようにする」――これがベストな答えである場合も、ときにはある。そんなことに考えを巡らせた作品でした。

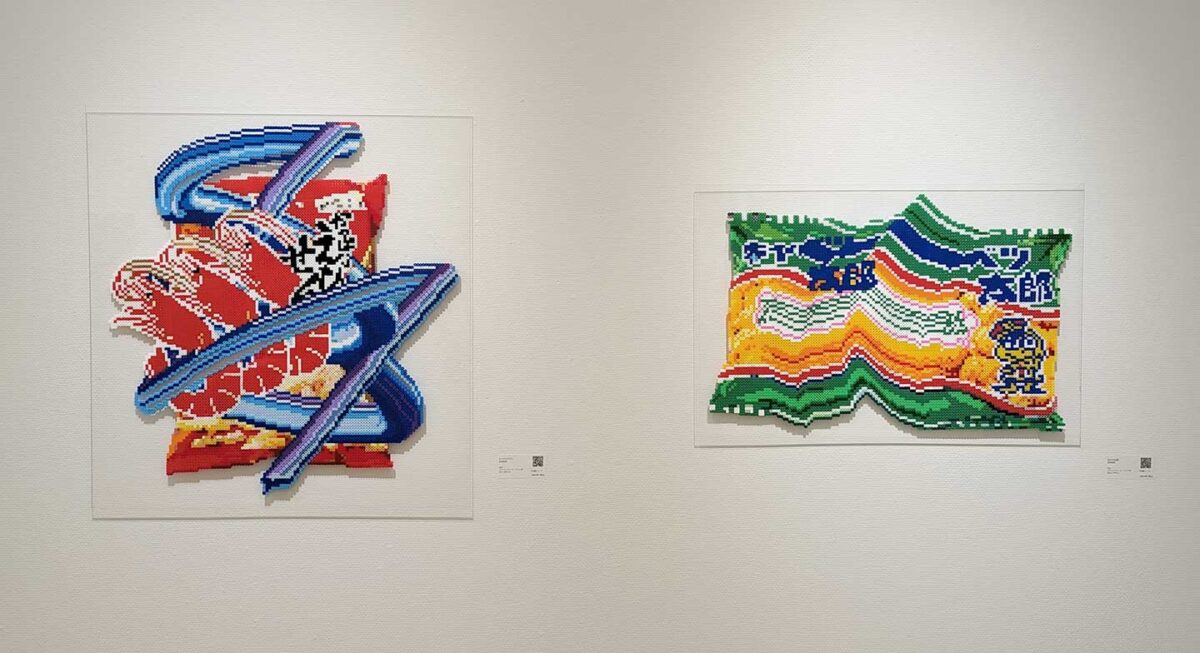

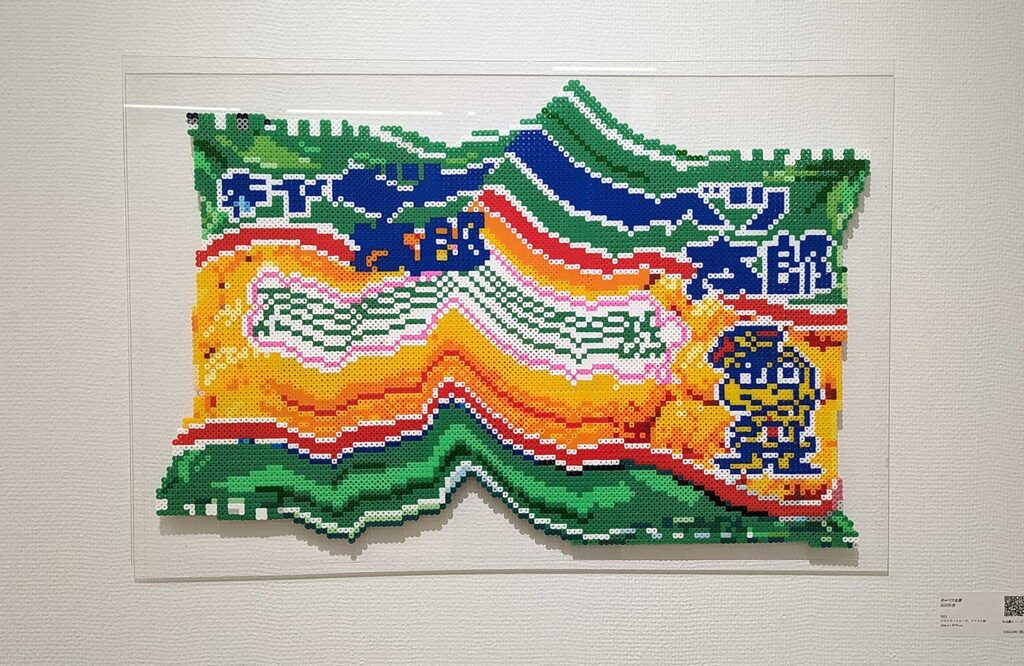

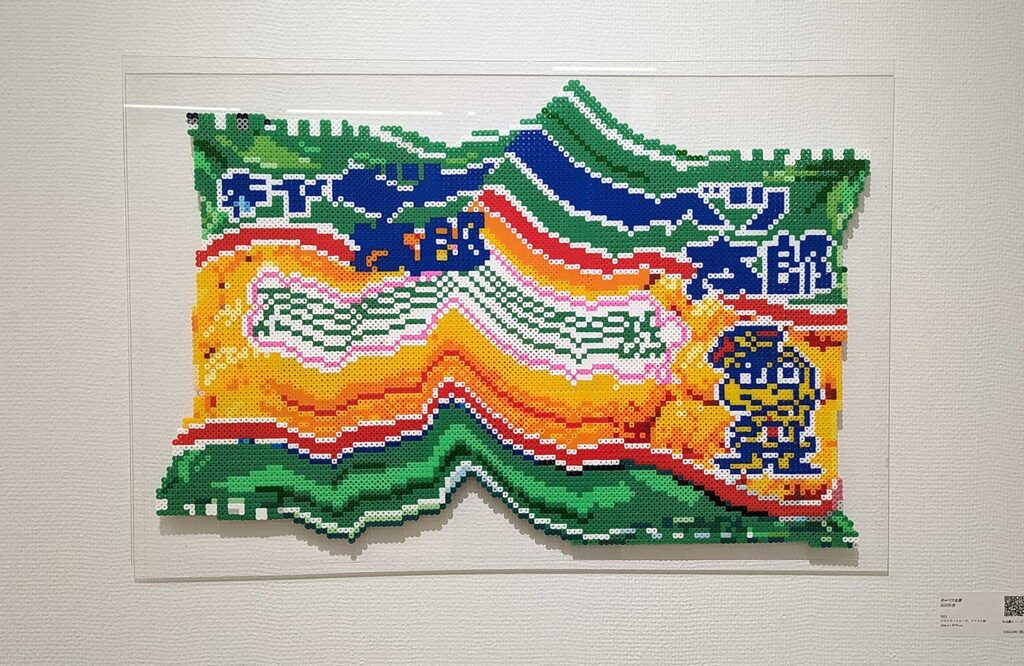

続いて、ぐっと興味をそそられた作品は、沼田侑香さんによるプラスチックビーズ作品。見ての通り、よく知られたお菓子のパッケージがモチーフになっています。

5ミリ程度の小さなビーズを敷き詰め、アイロンで圧着させたこの作品。ファミコン時代のピクセル画像を思わせ、なんだかビープ音さえも聴こえてきそう。

デジタルのなかで構築した「キャベツ太郎」のパッケージの歪みや、「かっぱえびせん」と融合するグラフィティ。それらをアイロンビーズというアナログな手法を用いて作品化することで、デジタルとアナログの中間――つまり、2次元でも3次元でもない、新たな次元の表現を試みているといいます。

ほかにもどんな作品を制作しているのか。ますます興味がそそられました。

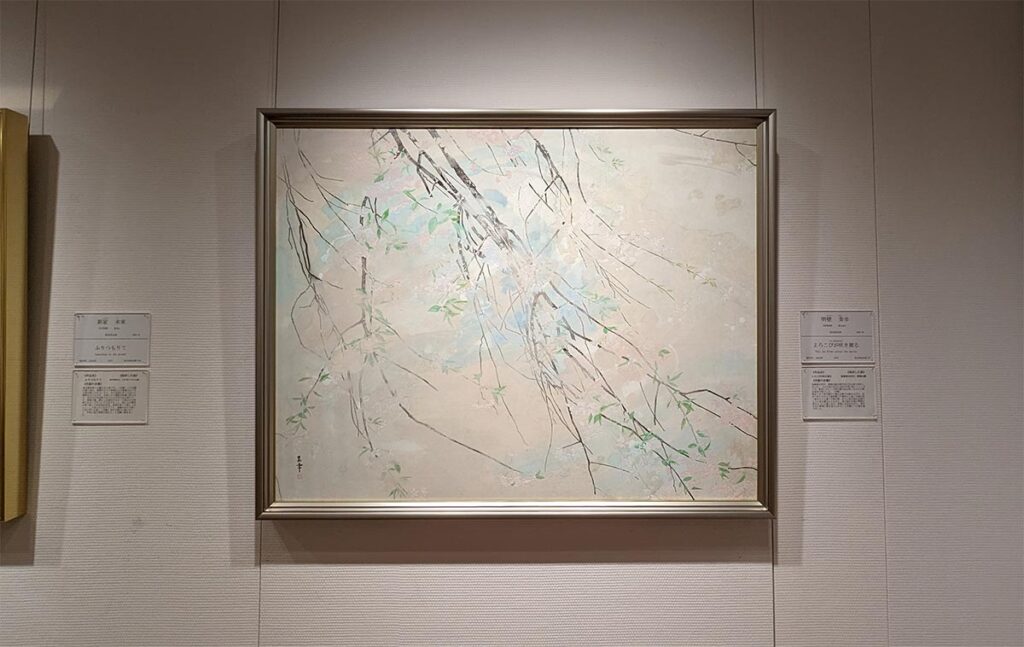

続いて、夜間の首都高の煌めきを彷彿させる、大村雪乃さんの作品です。

ところで、どんな画材を用いているかわかりますか? じつは事務用品でもお馴染みの「丸型カラーシール」。大きさも色もさまざまなシールを黒ベースのパネルに貼り、リアルな風景画に仕立てています。

美術大学で絵画を専攻していた大村さんは、アートは誰もが楽しめるもののはずであるのに、専門的に学んだ人だけの技法ともいうべき油絵に疑問を抱き、アートを身近に感じられるアイデアを模索。そのなかで丸型シールを用いた作品に辿り着いたのだとか。

さまざまな作品展に精力的に出展し、これまでに多くの賞を受賞。さらには某TV番組で、丸型シールアートを査定する講師役としても出演しています。そんな大村さんの作品を間近で見るチャンスです。

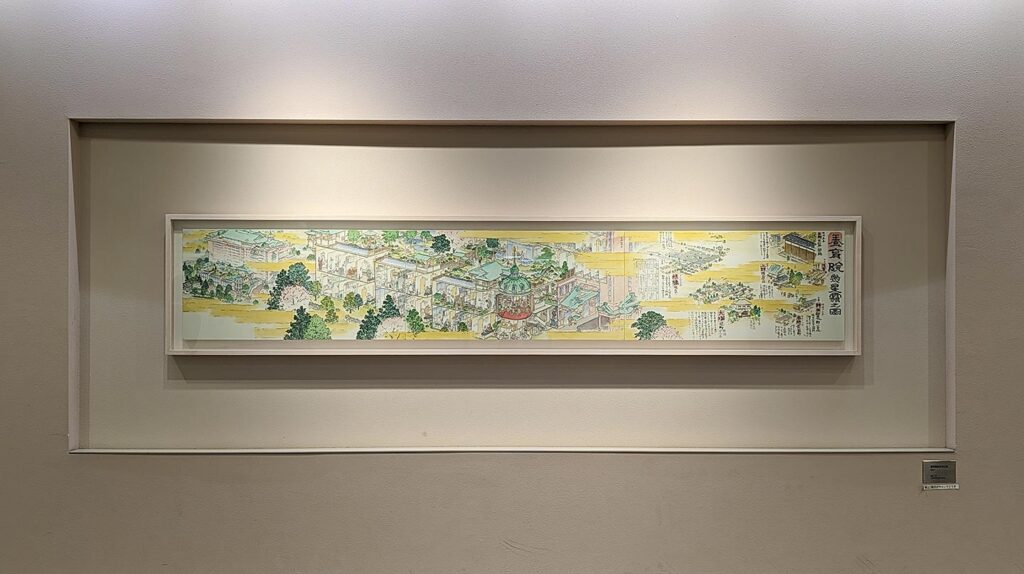

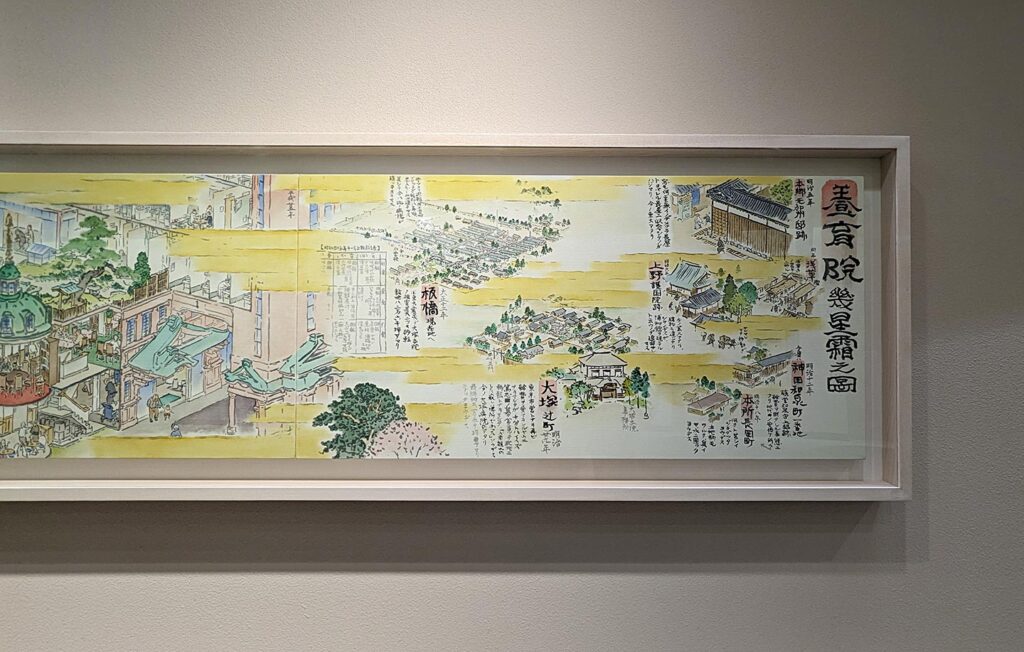

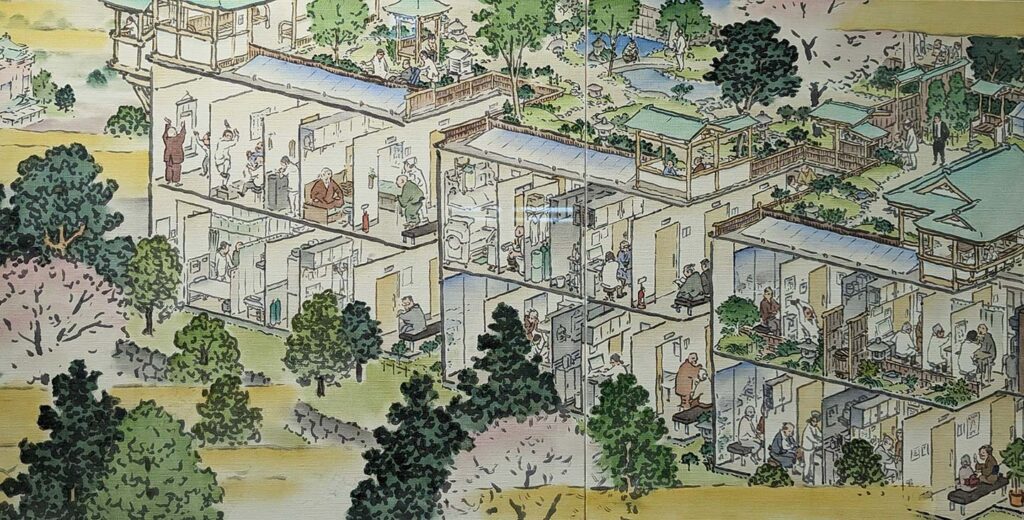

ほかにも、アイデンティティの親密な描写、崩壊と再生、時代の交差などをコンセプトに、技法、規模感もさまざまな現代アート作品が展示され、若手作家のリアリティを垣間見るような時間となりました。

入場は無料。気に入った作品は購入も可能です。

会場となる〈ポーラ ミュージアム アネックス〉は、年間を通じてさまざまな無料の企画展を行っています。ポーラ・コレクションをはじめ、現代美術、伝統工芸・芸能、民族芸能、世界情勢のうねりに関連する展示など、多彩な企画展は見ごたえあり。また若手アーティストの支援となる活動も積極的に行っています。

今回の展覧会「Chroma Distance」をはじめ、今後の同ギャラリーの企画展にも、ぜひ注目してみてください。

《Information》

Chroma Distance

場所:ポーラ ミュージアム アネックス(東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階)

会期:2023年1月20日(金)~2月5日(日) ※会期中無休

時間:11時~19時(入場は18時30分まで)

料金:無料

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル) リンク:ポーラ ミュージアム アネックス 公式サイト

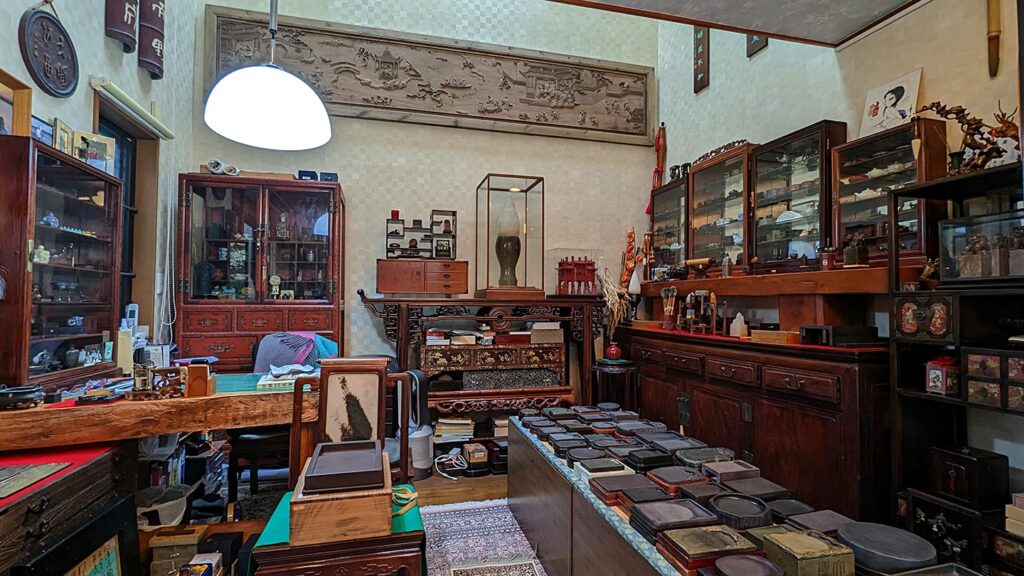

骨董品・美術品専門オークション「サムライオークション」はこちら。