こんにちは!《骨董品・美術品専門のオークションサイト》サムライオークションスタッフの利休です。

この夏、バットマンシリーズのロビンが実はバイセクシャル(両性愛者)だった、というユニークなニュースがありました。コミック『バットマン/アーバンレジェンズ』最新刊の中で、3代目ロビンのティム・ドレイクが男性からのデートのお誘いをはにかみながら受け入れるシーンが描かれています。東京オリンピック2020でもゲイのメダリストのスピーチが話題になったり、LGBTQについての認知は先進国を中心に着実に広がっているようです。

2006年のアカデミー賞3部門を受賞した『ブロークバック・マウンテン』は、普遍的なラブストーリーとして鑑賞できる優れた映画ですが、60年代アメリカのホモフォビア(同性愛嫌悪)の様子がリアルに描かれていて、そんな社会背景の中でのゲイカップルの愛憎劇という設定が物語の緊張感や魅力を高めていました。

人間は自分の理解を超えたもの、得体の知れないものについて、本能的に嫌悪する特性があるようです。それは、生物学的にも社会学的にも、進化論(受け継がれてきた遺伝的特質)として説明がつくようですが、アートの世界も同様です。

ルネサンスを経て、新古典主義、ロマン主義と、近世に完成されたと思われていた絵画芸術に、全く新しい表現技法を取り入れてバージョンアップさせた印象主義。印象派の登場によって、絵画表現はアーティストの主観を取り入れて、画家の個性をより投影するように発展してきました。

しかし、1870年頃、ポール・セザンヌ(1839〜1906年)やクロード・モネ(1840〜1926年)、ピエール・オーギュスト・ルノワール(1841〜1919年)などが自然の光を主観に忠実に写し取ろうと試行錯誤していた当初、画壇の主流派は彼らを酷評し笑い者にしました。まだ評価の定まっていない画家にとって、力のある評論家から『作りかけの壁紙の方がまし』と書かれることは、どれだけ大きな言葉の暴力となったでしょうか。

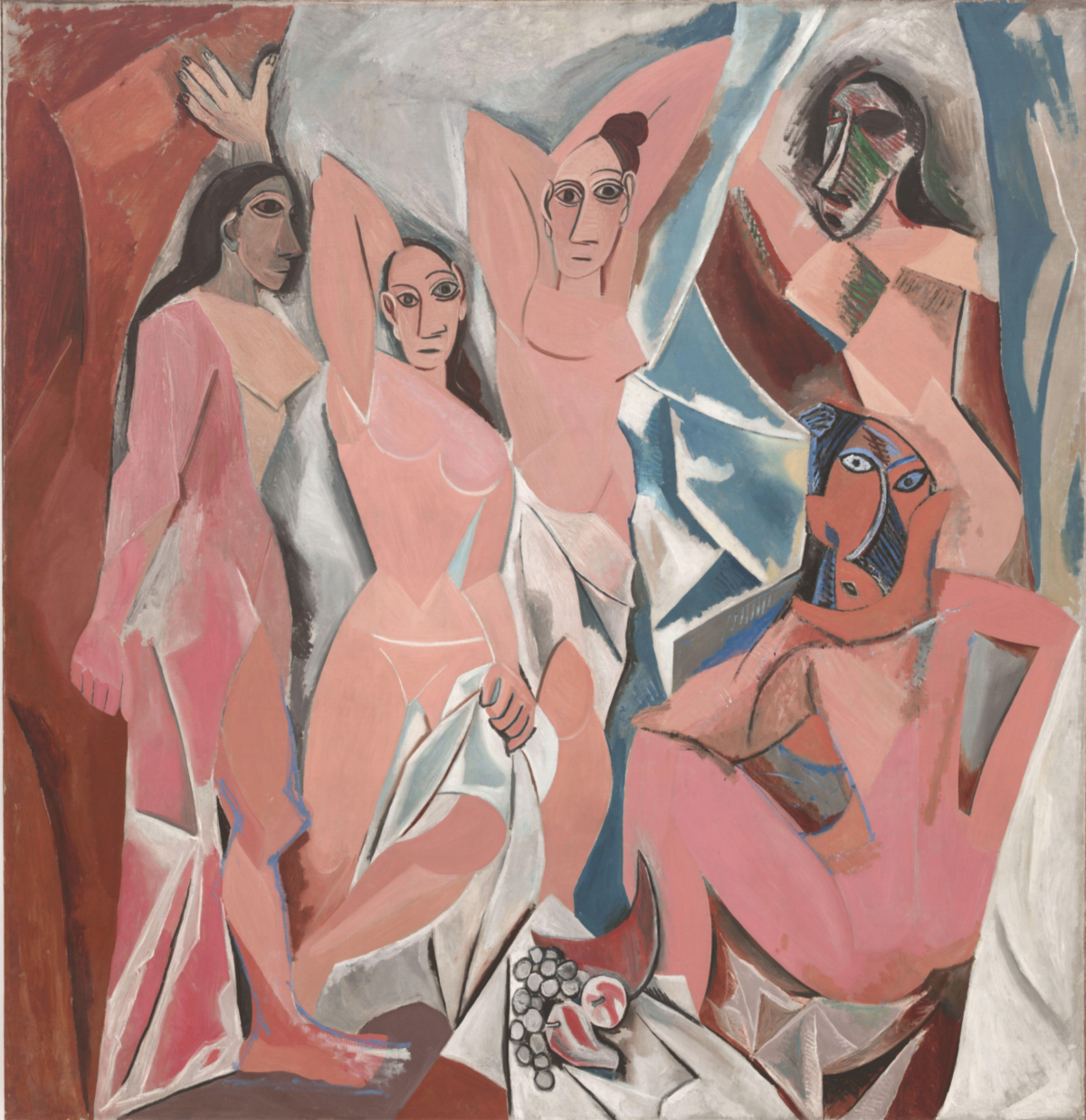

そして、印象主義以上の革新がキュビスムです。パブロ・ピカソ(1881〜1973年)とジョルジュ・ブラック(1882〜1963年)によって生み出された絵画革命。それまでの具象絵画が一つの視点に基づいて描かれているのに対して、多視点から見た対象を面によって解体し、単純化して平面上に再構成する表現技法です。抽象ではなく、あくまでも具象絵画。それまでのあたりまえだった遠近法ではなく、全く新しい表現で現実の対象を捉えなおしています。

キュビスムの出発点とされる『アビニヨンの娘たち』(1907年)を描き上げた時、ピカソはすぐには絵を発表せず、一部の画家仲間にだけ見せたそうです。その時、アンリ・マティス(1869〜1954年)は腹を立て、アンドレ・ドラン(1880〜1954年)は、ピカソが首を吊るのではないかと心配したのだとか。専門家にもすぐには理解されなかったのですから、一般公開された美術展でも、観衆から『醜悪な作品』と非難され、1930年を過ぎてもまだ評価は確立されていなかったようです。

西洋美術史の文脈で考えれば、印象主義もキュビスムも絵画を超えたあらゆる芸術表現へ大きな影響を与え、現在ではその革新性ははっきりしています。そしてどちらの革新もおそらくは19世紀に写真が発明されたことに影響を受けているのだと思います。写真と絵画の違いについて、アーティストたちは考えたはずです。

500年を超える長い時間をかけて積み上げられてきた常識を壊して、新しい表現を追求し承認してもらうことの難しさといったら、恐らく凡人にはなかなか想像できないようなエネルギーが必要だったことでしょう。それでも本当の革新は、いつか世界を変えていくのだと思います。