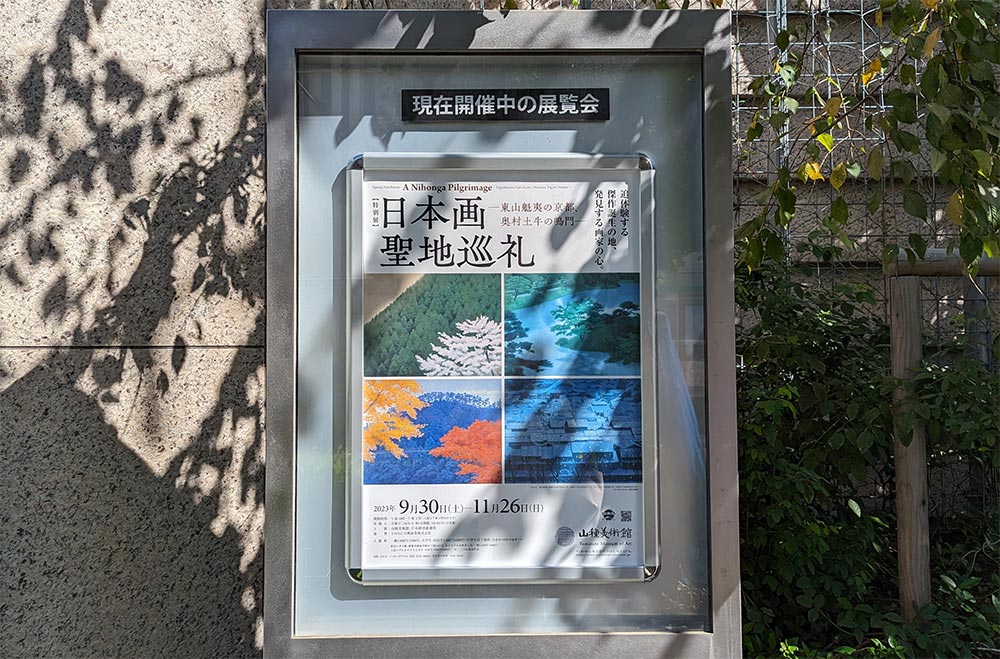

日本初の日本画専門の美術館として1966年に開館した、東京渋谷区の〈山種美術館〉。現在『日本画聖地巡礼』と題した、ユニークな企画展が開催されています。

「聖地巡礼」とは本来、宗教的に重要とされる聖地・霊地を参詣する行為ですが、近年の日本では、映画・ドラマ・小説・漫画・アニメなどの舞台となった場所を「聖地」と呼び、その地を訪れることを「聖地巡礼」と称するようになりました。

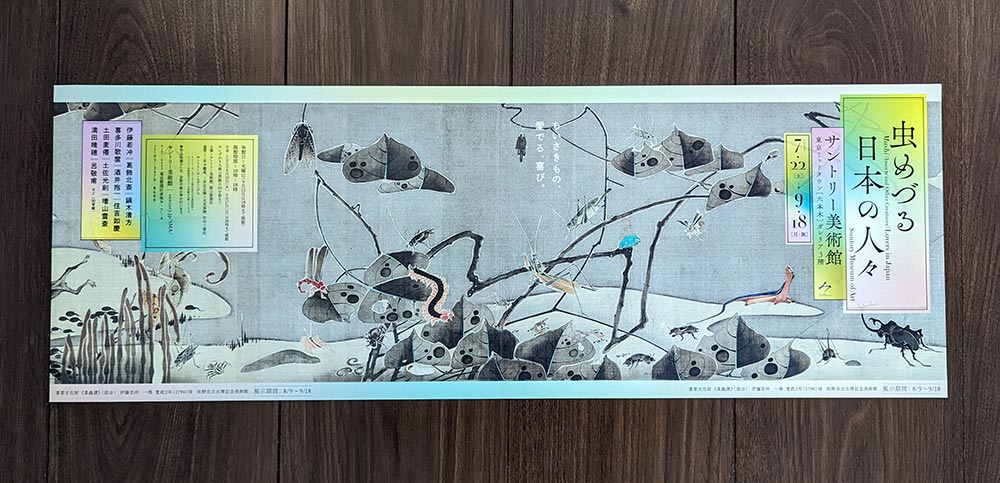

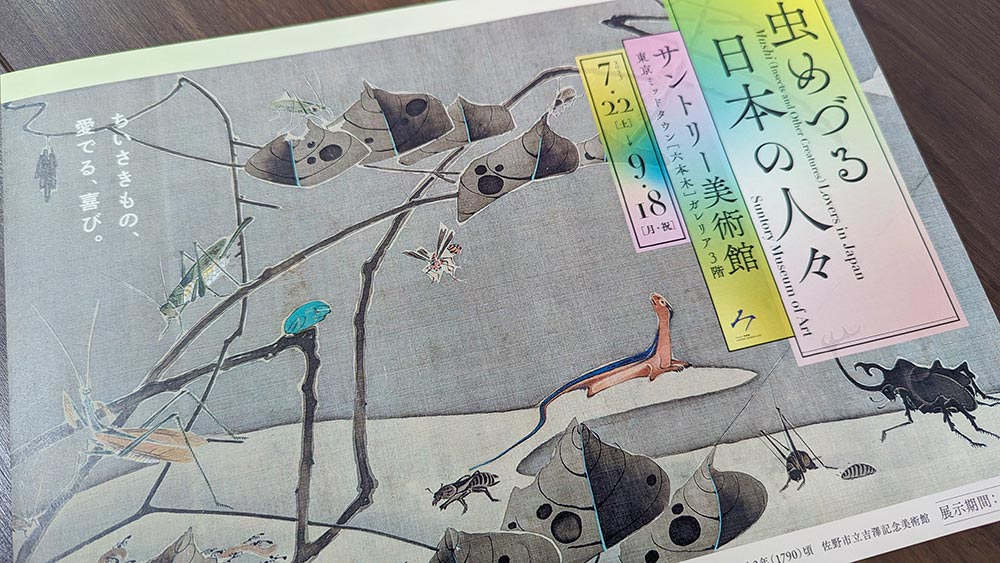

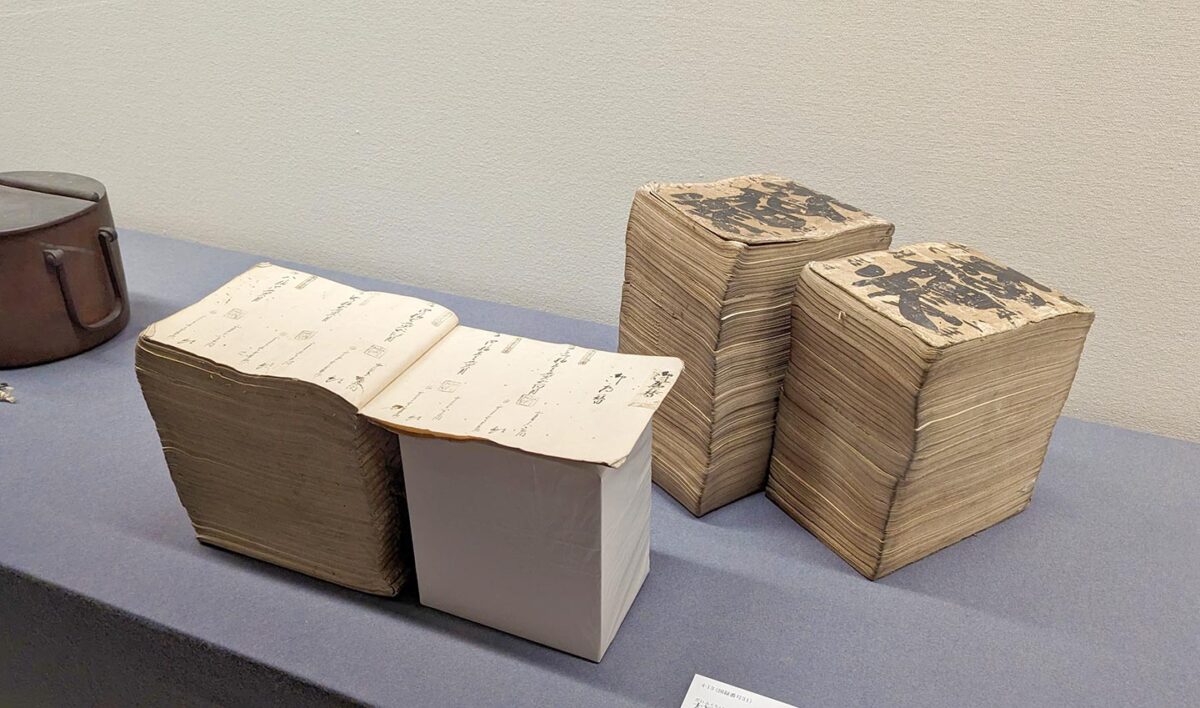

それらの傾向をうけ、日本画の作品の題材となった地や、画家と縁の深い場所に赴くことも「聖地巡礼」であると捉えた〈山種美術館〉。本展では、所蔵する作品の中から場所が特定できるものを調査し、その内の49の作品と実際の写真と合わせて展示。美術館に居ながらにして「聖地巡礼」を体感できる企画展となっています。

奥村土牛の『鳴門』をはじめ、高名画家の名作がずらり!

北海道から沖縄まで、全国津々浦々の風景画49作品が並ぶ本展。そのファーストビューを飾るのは、轟音を響かせるように渦巻く、翡翠色の荒ぶる海。奥村土牛が昭和34年に描いた『鳴門』です。

世界最大級の渦潮に汽船で近づいた奥村氏は、無性にその姿を描きたい衝動に駆られたといいます。妻に帯を掴んでもらいながら、大きく揺れる船で何十枚も写生したのだとか。あらゆるものを深く飲み込んでしまうような大渦の勢いと轟き。その迫力に、いつか私もこの目で見たい! と大渦潮への憧憬が募りました。

本作以外にも『山中湖富士』『吉野』『那智』『城』など、奥村氏のさまざまな風景画が企画展を飾っています。同館の創立者・山崎種二が「絵は人柄である」という信念のなかでその才能を見出し、支援し、交友した画家のひとりが奥村氏。同館の奥村土牛コレクションは135点にも及ぶといいます。

豊臣秀吉に縁のある「椿」を描いた、重要文化財作品も

速水御舟によって描かれた二曲一双屏風『名樹散椿』(重要文化財)も、本展で堂々たる煌めきと静寂を放っています。

京都北区に所在する地蔵院、通称「椿寺」に根を張る「五色八重散椿」。豊臣秀吉から献木されたという名木を描いた作品が『名樹散椿』です。咲き誇る花々は生命力にあふれ、本物の椿と見紛うばかりですが、その幹や根を張る大地の描写はどこか抽象的で西洋画の趣きも感じます。その対比に不思議な錯覚をおぼえる印象的な作品です。

「(実際に地蔵院を訪れて)御舟が椿を凝視し、花と幹の質感を描写していることがみてとれた」と、作品について記した現館長の山崎さん。現地の様子を知ることで、画家のまなざしの追体験や、作品に込めた創意工夫を発見でき、これこそ「日本画聖地巡礼」の醍醐味であると綴っています。

もはや懐かしい、あの街の、あの風景

個人的に印象深かった作品は、米谷清和の『暮れてゆく街』。かつての渋谷・東急百貨店東横店南館の夕暮れ時を描いた作品です。

雨天の中、ロータリーでバスを待つ人の列、西口改札周りを慌ただしく行き交う人、2階の通路でぼんやり外を眺める人、モアイ像前で待ち合わせする人。気温、湿度、匂い、喧噪、バスのエンジン音に至るまで、すべてを包み込んで描ききったようなこの作品を前に、個人的な記憶がさまざまに蘇り、胸が疼くようでした。

1985年に描かれた作品とのことですが、2020年に東急百貨店の営業が終了し、再開発が始まるまで大きく変わることのなかった西口改札付近。変容の激しい渋谷で、35年以上も同じ風景が続いてきたことへの驚きと、確かに雨の日はこんなふうに色彩を失ったようだった……と今になって気づく街の風景がありました。

ほかにも、奥田元宗、石田武、橋本明治、竹内栖鳳、横山大観、川合玉堂など、名だたる画家が描いた奥入瀬、名瀑、姫路城、阿蘇などの作品が並びます。

さらに、東山魁夷が描いた『京洛四季』の4作品も一挙公開。切り取られた風景の構図の潔さ、曖昧さと明暗を併せ持つ色彩……眺めていると、ただただ東山氏の“自然への敬意”がそこに立ち現れているようで、不思議と目が離せなくなります。『緑潤う』は、実際の写真と比べると、その正確な描写にも驚くはずです。

これらの作品にふれ、訪れてみたいと思っていた場所を思い出したり、実際に足を運んでみたい「聖地」に出合えるかもしれません。会期は11月26日まで。ぜひお出かけしてはいかがでしょうか?

Information

日本画聖地巡礼

会期:2023年9月30日(土)~11月26日(日)

会場:山種美術館(東京都渋谷区広尾3-12-36)

開館時間:10時~17時(入館は16時30分まで)

休館日:月曜

観覧料:一般1400円、大学生・高校生1100円、中学生以下無料

※障がい者手帳、被爆者健康手帳をご提示の方、およびその介助者(1名)一般1200円

※きもの特典:きものでご来館のお客様は、一般200円引きの料金となります

リンク:山種美術館公式サイト

サムライオークションはこちら。