こんにちは!《美術品・骨董品専門のオークションサイト》サムライオークションスタッフ井戸です。

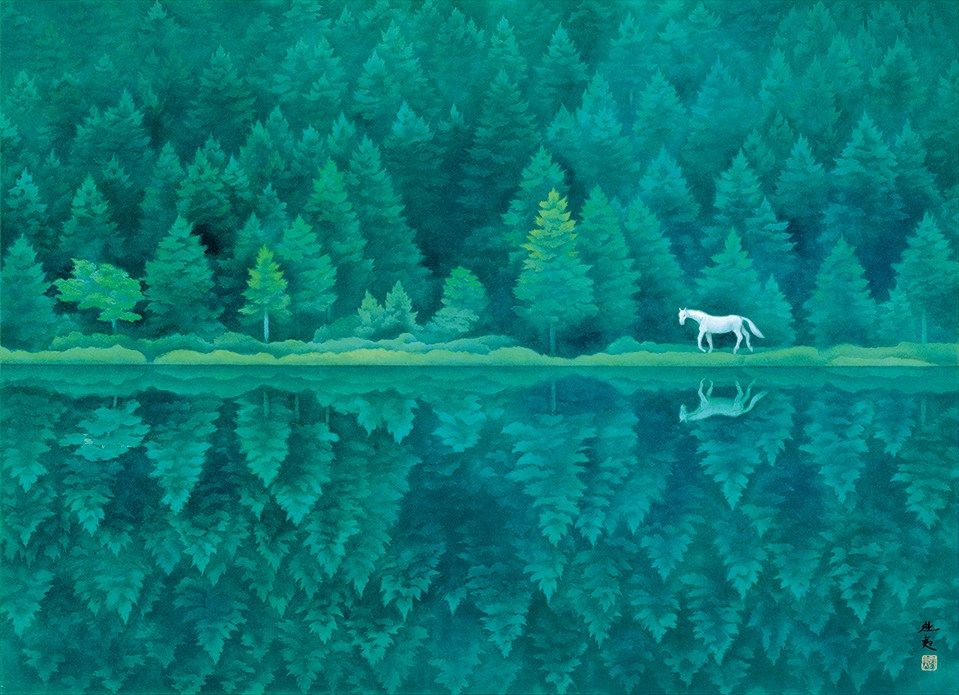

最近は日本だけではなく、海外でも緑のアートとして盆栽が人気です。欧米では「BONSAI」という表記で認知されるようになりました。年配の方の趣味のように思われることが多いですが、モダンなインテリアとして若い世代にも受け入れられてきています。

盆栽の始まりは中国で、お盆の中に石と共に花や木を並べて山水を再現するというものでした。日本では平安時代に広がり始め、貴族が趣味として楽しみました。盆栽を本格的に楽しむには、背景に広がる景色や四季までを想像するという心構えが必要とも言われています。

盆栽は木にばかり注目が集まりがちですが、鉢もまた木と共に育てていくものです。時間が経つほど味が出てくるため、木やテーマに合った選び方が重要になってきます。近年では盆栽鉢は「盆器」とも呼ばれ、美術品として扱われる場面も少なくありません。中国清の時代に長江の泥で作った鉢には、数千万円の値が付くこともあるそうです。

盆栽鉢作家でもっとも有名な鉢職人といえば、平安東福寺です。その生涯は貧しく、他人の窯を借りて鉢を焼き続けたそうです。素朴で控えめなデザインが特徴的で、当時はあまり見向きもされませんでしたが、死後10年ほど経ってから価値が見直されてきました。

海外でのブームが広がるにつれて、今後「盆器」の価値も上がっていくのでしょうか。奇抜な配色やオシャレな形をしているものも多く、雨風に耐える強度が必要で丈夫な作りになっているので、陶磁器の焼き物食器とは違ったコレクションとしても楽しめそうですね。