今年の春の京都は、山水画・文人画の巨匠に焦点を当てた、ビックな展覧会が続いています。

ひとつは〈京都国立博物館〉で開催中の『雪舟伝説 ―「画聖(カリスマ)」の誕生―』。先日のブログにて特別展の内容をご紹介しました。

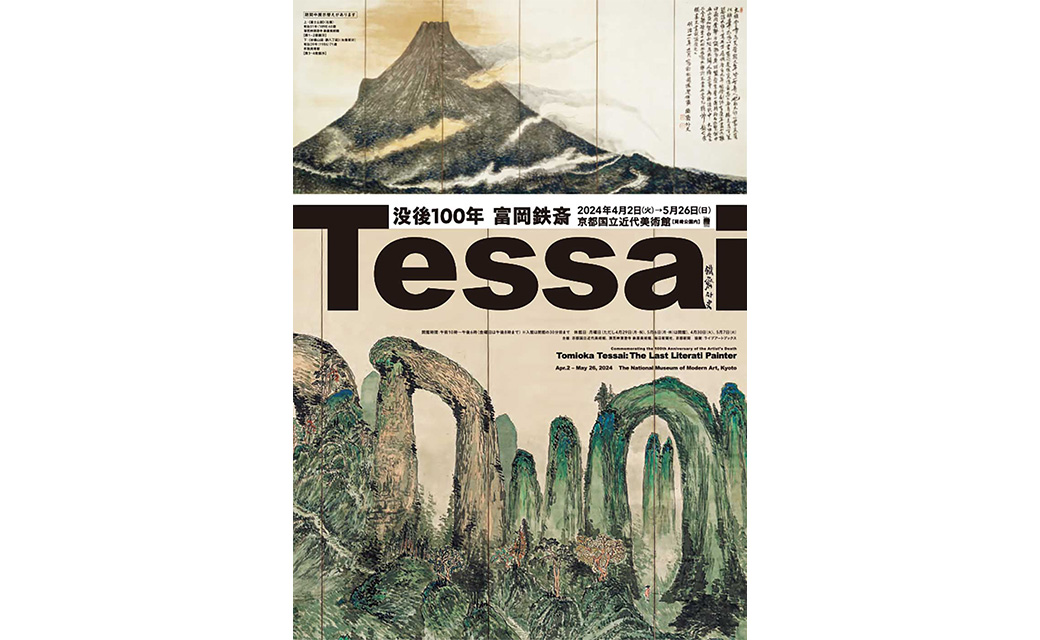

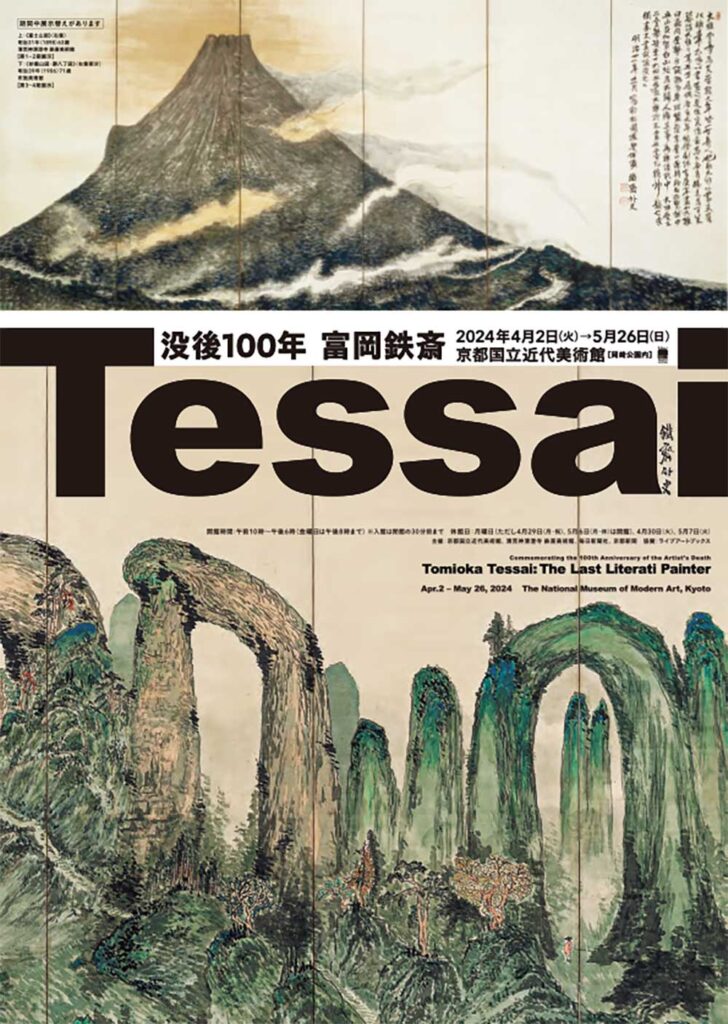

そして、もうひとつが〈京都国立近代美術館〉で開催されている『没後100年 富岡鉄斎』展です。幕末の京都に生まれ、儒学・国学・仏教などの諸学を広く学びながら、同時に南宋画、やまと絵などの多様な流派の絵画も独学した、「最後の文人画家」と呼ばれる富岡鉄斎。大正13年(1924年)に亡くなり、今年で没後100年となります。

そんな鉄斎の画業と生涯を回顧する展覧会を訪ねてきました。

『雪舟伝説』の観覧後ならなお驚く⁉ 鉄斎の自由闊達な山水表現

序章にもかかわらず、鉄斎の画業初期~晩期の手前まで一気に辿るという、最初から見応えたっぷりの本展。

最初に強い関心を引かれたのが、初期の大作といわれる屏風《高士隠栖図・松雲僊境図》。右隻と左隻で山水表現が大きく異なり、実験的で、自由闊達で、力強くも優しさが漂っています。

じつは同日の午前中に『雪舟伝説』を観覧してきた筆者。雪舟の作品は日本美術史に大きな影響を与え、多くの画家がその山水描画を手本としていたなかで、鉄斎は全く独自の山水表現を展開。そういった意味でも《高士隠栖図・松雲僊境図》の奔放さに驚くばかりでした。

鉄斎の「印癖」

続く第1章は「鉄斎の日常 多癖と交友」と題し、京都の室町通一条下ルの画室を彩っていたという文房清玩、旧蔵本、筆録などが展示されていました。

「文人多癖」とは鉄斎が好んだ語。陶淵明は「菊」、陸羽は「茶」、米芾は「石」と、中国文人たちはさまざまな癖を楽しんでいたといいます。鉄斎も、文具、絵具、煎茶道具、書物などを蒐集してきたようですが、なかでも癖の代表と呼ばれるものが「印」なのだとか。

本展ではなんと、鉄斎が所有していた120以上の印章がずらり! それらは自身の落款印だったり、江戸時代に活動した文人や大陸からやってきた印だったり。なかには鉄斎が大きな影響を受けたという江戸期の文人画家・池大雅刻のものや、鉄斎が晩年に交流した「清代最後の文人」呉昌碩による刻印もありました。鉄斎の癖だけでなく、幅広い交友関係をもうかがえる内容でした。

老熟してますます自由に、華麗に、豊潤に……

良い絵を描くには「読万巻書行方里路(万巻の書を読み、万里の路を行く)」という先人の教えを重んじた鉄斎。妻の出身地である伊予、耶馬渓、富士山頂、蝦夷など、鹿児島から北海道まで旅し、各地の景勝を辿ったといいます。第二章は全国各地を巡った鉄斎の画業を振り返る章。

そして最終章は、西洋美術の到来によって「個性」が尊ばれ、多くの画家たちが新動向に右往左往した大正時代に、「画を以て法を説く(絵によって道徳や真理を語る)」という古風を貫き、主題に画風を合わせ、先人の“筆意”に思いを馳せ、己を信じるままに貫いた鉄斎の円熟期(70~80歳)の作品に焦点が当てられていました。

本章に並ぶ作品は、これまで以上に自由度が増し、すさまじい迫力に満ちあふれています。特に本展のパンフレット表紙を飾る《妙義山図・瀞八丁図》の、大地の鼓動やエネルギーといったものを山水図に漲らせる境地。老熟してますます自由に、華麗に、豊潤に展開していったようです。

西洋美術の到来に右往左往した誰よりも、強烈な「個性」の創造に至った鉄斎。最終章に並ぶ作品群に胸が震えました。

ところで、東京の〈東京国立博物館〉では、清代最後の文人・呉昌碩の『生誕180年記念 呉昌碩の世界』展(2024年1月2日~3月17日)が、〈出光美術館〉では、江戸期の文人画家・池大雅の大回顧展『生誕300年記念 池大雅―陽光の山水』(2024年2月10日~3月24日)などが行われてきました。2024年は山水画や文人画の魅力を再考するスペシャルイヤーになるのかもしれません。

『没後100年 富岡鉄斎』の会期は5月26日まで。閉幕も間近です。近隣の方、京都を訪れるご予定のある方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

Information

没後100年 富岡鉄斎

会期:2024年4月2日(火)~5月26日(日)

会場:京都国立近代美術(京都市左京区岡崎円勝寺町)

開館時間:10時~18時

※金曜は20時まで開館

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜

観覧料:一般1200円、大学生500円

※高校生以下・18歳未満は無料(入館時に証明できるものを提示)

※心身に障害のある方と付添者1名は無料(入館時に証明できるものを提示)